私が幸せにならないはずがない。

「つらい」を「おもろい」に変えて、クスッと笑って生きる/岸田奈美さん

父の死、母の病。弟には障がいがあり、物忘れが進んだ祖母は父が遺したお金を使い果たしてしまった……。

「そんななかでも、楽しく生きるには愛嬌しかない。“つらい”を“おもろい”に変えるのは得意ですよ」と笑って話すのは作家の岸田奈美さん。家族との日常を軽やかにユーモラスにつづったエッセイは、多くの人を魅了しています。

子どものときからコミュニケーションが苦手で、会社員時代は上司に怒られてばかり。コンプレックスを抱えるなかでも「私が幸せにならないはずがないと思って生きてきた」という岸田さんが、幸せを感じる瞬間とは?

家族への思い、書きつづける理由、自分と誰かをケアするときに大切にしていることについてもうかがいました。

「奈美ちゃんが一番や」

自己肯定感を高めてくれた両親の言葉

──noteにはエッセイが約450本。著書もたくさんお持ちですが、一番好きな作品は?

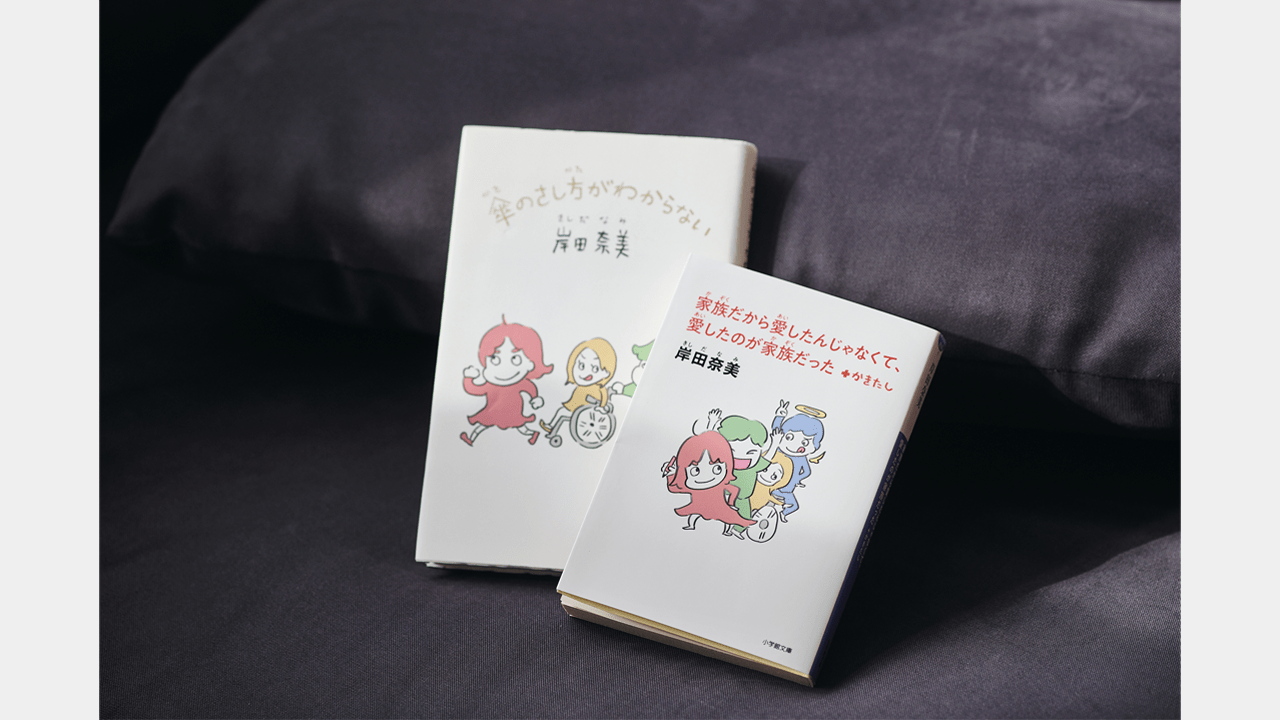

岸田奈美さん(以下、岸田):本で言うと、やはりデビュー作の「かぞかぞ」(『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』の略)ですね。初めての著書で思い入れもありますし、NHKでドラマにもしていただきました。

原作を忠実に再現していただいた一方で、私が書いていない主人公の友情も描かれていたんです。ケンカをしても、主人公が困ったときには手を差し伸べてくれる……その関係がすごく素敵で。

私のエッセイが原作なので、ドラマの主人公は私ではあるのですが、実際の私は父の死や母の病のことで余裕がなかったですし、もともと人づきあいが下手でした。でも疎遠になってしまった友だちは、本当は私のことを応援していてくれていたのかもしれないなと、ドラマを通して気づかせてもらいました。

──どんなお子さんだったんですか?

岸田:人とは違う視点で物を見て、その気づきを人に話したがる子どもだったようです。「なみちゃん、あのね」が口癖だったと両親から聞きました。

4歳のときに弟が生まれてからは、両親は弟につきっきり。「なみちゃん、あのね」と親に話しかけても私のことは後回し。転んでも「早く立ちなさい、お姉ちゃんやろ?」と抱き起こしてもくれない。まだ幼かった私は弟の良太に障がいがあることを理解できていなかったので、「私より良太のほうが大事なんやろ、私のことなんて好きじゃないんや」と泣きながら訴えたことがあるそうです。

両親は、ダウン症の弟がいるからといじめられないように、私を強い子に育てなければいけないと考えていたようです。でも将来のことを考えた子育てではなく、「奈美の今を大切にしなければいけない」と衝撃を受けたとか。

そこからは「奈美ちゃんは天才、奈美ちゃんほど賢い子はいない。奈美ちゃんが一番大事で、良太は二番や」と言いつづけてくれました。

──幼心に「あなたが大切」という言葉はうれしかったでしょうね。

岸田:「私が一番で、良太は二番や」と言い聞かされていたので、自信が生まれたんでしょうね。弟に嫉妬したり寂しい気持ちになったりということはなくなりました。実は、両親は弟にも同じことを言っていたのだそうです。このことを「奇跡の二枚舌外交」と家族で笑い話にしています。

親の言葉のおかげか、私も弟も自己肯定感が高い子どもに育ったと思います。でも、学校ではうまくいかなかったんです。家では一番おもろい絶対的存在なのに、学校で「なみちゃん、あのね」をやると「しゃべりすぎ!」と疎まれる。友だちの輪に入れない。

そんなとき、「話を聞いてもらえないことぐらいで落ち込むな。お前の友だちは、この中にいる」と父が用意してくれたのが1台のパソコンでした。新しいもの好きの父のおかげで、インターネットの世界が私の居場所になりました。

苦手なことを克服しなくても

ダメな自分をダメなまま出していい

──お父様がくれたパソコンをきっかけに、書くことに興味を持ったのですか?

岸田:当時は、チャットと掲示板が主流でした。父が急性心筋梗塞で倒れたことを学校の友だちに話すと空気が重くなるし、かわいそうと思われたくなかったので、掲示板に「お父さんが意識不明で心配で眠れない」と書いたら、「眠れなくても目を閉じているだけで体が休まるから横になって」と夜勤の休憩中だという見ず知らずの人が書き込んでくれたり。インターネットは困っている人に優しい世界なんだと思いました。

まだ小学生でしたが、友だちと言葉を交わすよりもインターネットの世界で文字を書いて話したほうが楽しかったですし、私にとっては自然だったんです。

取材などでよく「岸田さんにとって書くこととは?」と聞かれるのですが、書きたいというよりは「伝えたい」。大人になった今でも「なみちゃん、あのね」の世界に生きているのかもしれないですね。

伝えることができない人の代わりに書いているという側面もあります。たとえば困っている障がい者を通行人が助けてくれるといった内容の動画がSNSに流れるとします。そうすると、コメント欄に心配の声が上がる一方で、「これだから障がい者は……」といったネガティブな言葉でからかわれたり叩かれたりすることも少なくありません。それがとてもつらくて。

幸い、私には発信の場があります。SNSなどで障がい者を叩く人はもちろん、心を痛めている障がい者やそのご家族に届いてほしいという思いで書いたのが『国道沿いで、だいじょうぶ100回』という本です。私の弟が道路に飛び出してしまったときのことを題材にしています。

苦手なことは克服して伸ばすべきだと語られがちなのですが、それはちょっと違うのかなと私は思います。無理して一生懸命みんなに追いつこうと思わなくても、ダメな自分をダメなまま出しても、クスッと笑っておもしろいと言ってくれる人がいる。私はそれがうれしくて、エッセイを書いているのかもしれません。

想像力なくしてケアはできない。

ケアのバトンをつなげば、幸せな人が増えるはず

──岸田さんは、どんなときに幸せを感じますか?

岸田:不思議なのですが、いつも幸せなんです。実際に超絶望の淵には何度も立っているのですが、「岸田奈美は幸せじゃないはずがない」という自信があるんですよね。

私が幸せじゃないと悲しむ人がいるという気持ちもあります。「奈美ちゃんが一番好きや、奈美ちゃんが幸せじゃなければ、お父さんも幸せじゃない」と父から言われていたことも大きいと思います。何か行動に迷うことがあれば、どうしたら母や弟が幸せに思ってくれるかを考えます。

だからこの記事を読んでくださる方にもお伝えしたい。あなたが幸せでないはずがないんですよ。何のために生きているかって、幸せになるためなんですよ。誰も不幸に生きたくなんかない。

つらくて心が重くなったり、体調を崩したり、いつもだるくて眠かったり。そんなときは体が幸せになろうとしているサインです。体は自動的にあなたを健康で幸せに生きさせようとしてくれるので、あなたが幸せにならないはずはないんです。そのサインに従って心と体を休めればいいんです。

今日がつらくても、明日は大丈夫。一週間後はもっと大丈夫。一年後はもっともっと大丈夫になっていますよ。

────日々のルーティンはありますか? 「ポーラ幸せ研究所」の調べでは、自分に合ったルーティンを多く持つ人のほうが、幸福度が高いことがわかっています。

岸田:欠かさずおこなうルーティンは、スキンケアですね。ポーラさんの化粧品をもう5〜6年使っています。

私は学生時代にベンチャー企業で仕事を始めたのですが、デキが悪くて怒られるばかりでしたし、「服がヨレヨレすぎる」「化粧が白浮きしている」「眉毛が太すぎる」などと容姿でもいつもダメ出しをされていて、自信がなく、鏡を見るのもイヤでした。

そこへ、私のnoteを見つけて「肌分析を受けてみませんか?」と声をかけてくれたのがポーラさんでした。実際に肌分析を受けてみたら数値がすごく良くて。「肌の奥に才能がある」と、生まれて初めて肌を褒めてもらったんです。

それまで、スキンケアは荒地をイノベーションする行為だと思っていましたから(笑)。才能を伸ばしていく、肌を育てていくって素敵なことだなと思い、今でも毎月ポーラの肌分析を受けて、私の肌に合った化粧品を選んでもらって、ただ信じて塗るということをつづけています。

>>「ポーラが導き出した美容ルーティン5か条」の詳細はこちら

──最後にお聞きします。ポーラでは「We Care More.」をスローガンの1つにしています。「誰かのための小さなケアの積み重ねが、やがて世界を変える心づかいになる」といった意味を込めていますが、岸田さんが実践している「誰かの幸せのためのケア」はありますか?

岸田:「ケア」はすごく好きな言葉です。

いつも思うのが、想像力なくしてケアはできないということ。誰かのケアをしたいと思ったとき、その人の困りごとに気づけなければケアはできません。そこで必要になるのが想像力です。その人が感じている傷や穴、不便さ、苦しみを知ってはじめてケアができるんですよね。

ではどうやって想像力を身につけるかというと、まず自分がケアされてきたことに気づいて、そのケアをちゃんと受け取ることだと思うんです。ケアは誰かを主役にすることなので、ケアをする人やケアそのものは目立たちません。だからこそ意識的に受け取ることが大切だと思います。

私の家族で例を挙げると、テーブルのイスを一脚抜いて母の車椅子を受け入れてくれるおかげで、家族で外食を楽しむことができるということ。弟にはできないことが多いけれど、福祉作業所でいろんな経験をさせてもらっているおかげで人との関わりを持たせてもらえているということ、など。

ただ感謝するのではなく、ちゃんと受け取って、ケアのバトンを受け継ぐこと。それは他の人に向けたケアはもちろん、自分に対するケアでもいいと思います。「あのとき、してもらってうれしかったから、私もしてあげたい」という思いをつないでいけたら、幸せな人がもっともっと増える。そんな優しい世界が広がっていくといいですね。

企画/制作:MASHING UP

岸田奈美(きしだ・なみ)さん

作家。

1991年生まれ、兵庫県神戸市出身。関西学院大学人間福祉学部卒業。同大在学中に障害者向けサービスを担うベンチャー企業に創業メンバーとして参加し、10年勤務。2019年よりnoteで書き始めたエッセイが話題となり、2020年に「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」(小学館)を出版。「もうあかんわ日記」(ライツ社)、「飽きっぽいから、愛っぽい」(講談社)、「国道沿いで、だいじょうぶ100回」(小学館)ほか著書多数。2025年2月には文庫版「もうあかんわ日記」(小学館)を出版。関西大学客員教授。