CREATOR'S EYE 第23回 キュレーター・伊藤悠の既成概念を覆した、サウンド・アートの衝撃

Style

10 DEC 2020

“いま”の時代や文化をつくる人たちが、出会えてよかったモノ・コトを発信するコラム「CREATOR'S EYE」。今回は、キュレーターとして六本木アートナイトやTENNOZ ART FESTIVALに参加し、アート・音楽・映画が融合する「鉄工島フェス」も企画する伊藤悠さん。数多のアーティストを世に送り出してきた彼女に“規格外の体験”をもたらした、サウンド・アートの世界に踏み入り、アートがもたらす可能性をお伝えします。

“リスニング”だけが音楽じゃなかった

鈴木昭男さんというアーティストをご存知でしょうか。1960年代初頭より、「聴く」ことを主体とした制作態度によって国際的な評価を集めた、サウンド・アートの先駆者です。

私と昭男さんとの出会いは15年ほど前、京都メトロでのパフォーマンスで『アナラポス』のエコーを見た時のこと。バネのような楽器(には見えない楽器)「アナラポス」を取り出し、手にとり息を吹きかけると、エコーが波紋のように会場中に広がり、自分の身体がまるで波紋の一部になった気がしました。

そうして彼の“演奏”が魔法のようにその場を司った瞬間、「場」とは何か、「渦」とはどんなものであるか、その本質を深く考えさせられたのです。音楽による感動は数あれど、彼の“音楽”体験はとても異質であり、音楽ってこういうものだ、聴くってこういうことだという既成概念が覆る驚きと、刺激に満ちていました。

《道草のすすめー「点 音(おとだて)」and “no zo mi”》

公開記念パフォーマンス(東京都現代美術館 2019) Photo: Atsushi Koyama (5209)

いてもたってもいられず、イベントが終わってすぐ私は昭男さんに話しかけ、アトリエを見せてほしいと突撃アポイント。そして京都の京丹後市網野町に向かう電車に乗りこみました。そのころは冬の寒い時期。1両しかない電車に心細くなりながら網野に降り立つと、昭男さんはとても暖かく迎えてくれたのです。

そのころ昭男さんが住まわれていたのは、湖のほとりにセルフビルドしたアトリエ。日本の標準時の基準となる子午線の通るここ網野町で『日向ぼっこの空間』を制作するため、1987年に東京から移住されたそうで、そのころの設計図や写真などたくさん見せてもらい頭も心も満タンになって帰京しました。

『日向ぼっこの空間』は、子午線下の網野の山中に、日干しブロックにて構築した合わせ鏡状の壁空間です。1988年の秋分の日に昭男さんは、日の出からの終日をこの完成した空間に座して自然に耳を澄ましました。その時に得た感覚は、1996年にベルリンで発表の後も継続している、巷に佇み耳を澄ますプロジェクト『点 音(o to da te)』にも生きています。

見方や切り口を変えるだけで、見慣れた日常が新しい世界に変わる

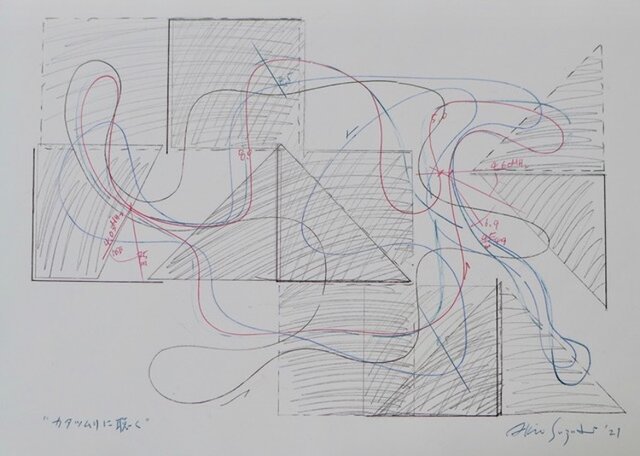

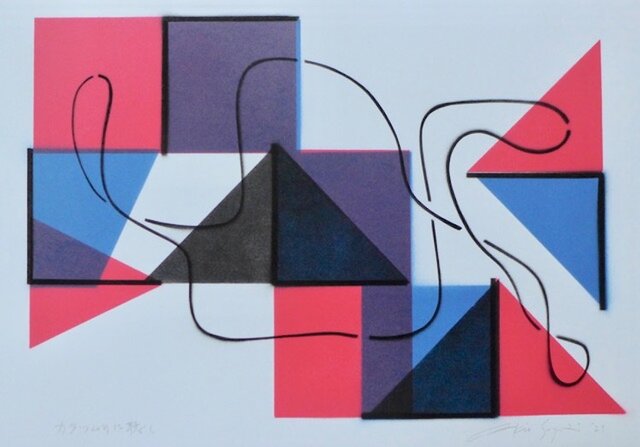

実際に私の企画に昭男さんをお招きしたのは2019年、原宿BLOCK HOUSEでの展示の時。改めて夫と一緒に昭男さんのアトリエに伺って見せてもらったのは、1970年代の「モンモン時代(昭男さん曰く)」に描かれた絵画、ではなく「図形楽譜」。色鮮やかで色が踊っています。そのころ昭男さんは、毎朝起きたら白い紙に“楽譜”を描き、それをピアノで弾くという修行を毎日やっていらしたそうです。それをし続けていたら、何を見ても(顔や風景でも)演奏できるようになってしまったそう。

そして『パフォーマンスブック』もすごかった。1枚1枚ページをめくるとそこに「インストラクション」が書いてあり、それに従って“演奏”していくと一回きりのパフォーマンスができる、いわば楽譜であり楽器にもなるという魔法の本です。動画は実際にパフォーマンスしてくださった様子。心が震えました!!

2021年に企画しているのが『カタツムリに聴く』。今回はギャラリー全体が楽器になる予定です。お客様は台車を押しながら、ギャラリーにつくられた空間を歩き回り、その軌跡が、音になり渦になっていくというコンセプト。

今回の記事でお伝えしたかったのは、昭男さんの作品のすばらしさを追体験いただきたいということだけではありません。日常の空間や物事は、見方や捉え方によってまったく異質なものに変貌するということです。彼の表現に限ったことではないですが、閉塞的な感性を打破し、現実を切り拓く力がアートにはあるし、その感覚が日常にもたらすパワーは、きっとどんな人も感じたことがあるのではないでしょうか。昭男さんとの出会いが音楽のイメージを一新してくれたように、そんなパワーとの遭遇を心待ちにしながら、これからもアートやアーティストとの出会いを大切にしていきたいです。

伊藤悠(いとう・はるか)

Profile/アイランドジャパン株式会社代表取締役。1979年滋賀県生まれ。京都大学法学部卒業。人間・環境学研究科共生人間学専攻修了。 京都造形芸術大学芸術編集研究センター、「magical, ARTROOM」ディレクターを経て2010年「island」をスタート。ギャラリーの経営、アーティストのマネジメントから、六本木アートナイトやTENNOZ ART FESTIVAL、寺田倉庫アート事業など外部企画のコーディネートやプラニングなど、アートと社会を橋渡しする活動を行う。早稲田大学文化構想学部でアートコミュニケーションを教える。また、大田区・京浜島で2017年より毎年開催されている、アート・ 音楽・映画が融合する「鉄工島フェス」を企画している。

https://harukaito.com/

Text by ITO Haruka

Edit by NARAHARA Hayato

CREATOR'S EYE CREATOR'S EYE ポーラ