ニッポン化粧ヒストリー第7回 装いのスパイスから恋の駆け引きまで──ようこそ、奥深き扇の世界へ

Culture

07 MAY 2020

日本の化粧カルチャーにおけるユニークな風習や技術から、毎回ひとつのテーマを掘り下げてご紹介する本企画。第7回は「日欧における扇」がテーマです。扇ぐための道具として、装いのアクセントとして、実用と装飾の側面を兼ね備えた扇。日本におけるそのルーツは平安時代の初期に遡ります。やがて扇はヨーロッパにも渡るように。数百年の時を経て、異なる文化圏のなかで扇はどのような発展を遂げてきたのでしょうか。そこには、奥深くエレガントな世界がありました。

木簡から派生した日本発祥の折りたたみ式の扇

古代エジプトの墓碑にも描かれているように、「扇ぐ」という行為ははるか昔から自然と行われてきた動作だとされています。この「扇ぐ」から連想される道具のひとつが扇です。扇には折りたたみ式とそうでないものがありますが、実は前者の発祥は日本とされています。

では、何が基になっていたのかというと諸説ありますが、奈良時代以降に様々なことを記録していた木簡(もっかん)が扇の原型なのだとか。紙が大変貴重だった当時、記録用として使用されていた木簡が何枚も綴じ合わせられるようになり、それが最初の扇にあたる「檜扇(ひおうぎ)」を生み出しました。

日本において、扇は礼儀作法の場に欠かせない要素です。茶道や香道といった由緒正しいシーンでは、挨拶する時に小さい扇子を膝の前に置くことがあり、日本舞踊に用いられる「舞扇」というものなどもあります。それ故に、一般の人々にとっては日常の品ではなかったのかもしれません。江戸時代になると、「風を送る、起こす」という役割において扇よりも簡易的で日常使いに適した団扇(うちわ)が庶民に普及しました。それでも扇は脈々と現代に受け継がれています。

ちなみに、扇は扇子(せんす)とも呼ばれますが、その違いを調べても明確な定義がありません。ニュアンスとして、扇子には扇よりも”和”のテイストを、扇にはどこか雅で洋風な雰囲気を感じないでしょうか? そんなイメージをたどりながら、次は海外における扇文化を見てみましょう。

ヨーロッパで発展したエレガントな扇文化

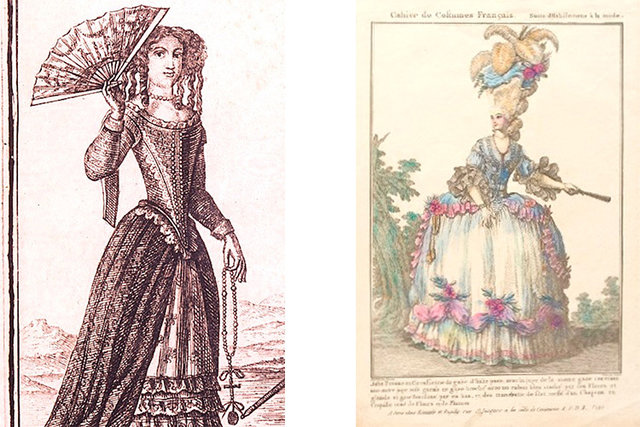

時は流れて16世紀の大航海時代、扇はポルトガルやスペインを経由してヨーロッパに渡ります。日本伝来の折りたたみ式の扇も、現地で使われ続けながら独自に発展していきました。当時の上流階級の女性の肖像画には、必ずと言っていいほど扇を持っている姿が収められているのですが、たとえば数あるエリザベス1世の肖像画を見比べてみると、折りたたみ式とそうでないものが混在していることがわかります。

折りたたみ式の扇は大きく分けると3種類。薄板上の素材をリボンなどでつなげた「ブリゼ式」、扇面を折りたたむ「プリーツ式」、折りたたみ式で円形に開く「コケード式」に分類されます。

「ブリゼ式」は骨と呼ばれる土台の部分に象牙やべっ甲、金属など板状の素材を使い、扇面に七宝、エナメル彩、透かし彫りといったゴージャスな技法を施した仕様が特徴的です。「プリーツ式」は紙、レース、シルクなどを用い、扇面全体に絵が描かれています。ポーラ文化研究所が所蔵している扇では、猟犬と狩りに出かける人が描かれていますが、これは狩猟の後のパーティーに持つために使われていたことに由来します。当時の絵画の流行にのっとり、ロココ調やアールヌーボーの絵、ギリシャ神話、キリスト教の世界が描かれるなど、その表現のバラエティは実に幅広いものです。

こうした用途別のものに加えて、様々な扇が作られるようになっていきます。ヨーロッパの貴族や上流階級の子弟が国外でマナーや社会を学ぶグランドツアーという遊学のお土産用のものや、結婚式の引出物として贈られることもあったそうです。また、「プリーツ式」の扇は絵柄の状態が良く、退色していないものが多いのですが、その理由は基本的に閉じていたから。これらの特徴から、扇は扇ぐというよりもアクセサリーとして携えられていたことが伝わってきます。

「コケード式」はダチョウのようなフォルムで円形に開く扇面が特徴です。紙製のチープなものや、くじゃくの羽などの珍しい素材が使われた派手なものなどがあり、後者においては、装いのスパイスだけでなくステータスシンボルの側面も強く感じられます。また扇面は小さく折りたためるようになっており、バッグにいれて持ち運べる利便性も備わっています。

ナポレオンの戴冠式の絵画や、ソフィア・コッポラ監督の映画『マリー・アントワネット』でも扇が効果的に使われていることから、扇は王侯貴族にとって欠かせないアイテムだったことが伝わってきます。日本に置き換えてみても、皇室の皆様が正装して臨まれる式典の際には扇を手に持っていることが多いのです。

ちなみに日本には扇だけで商う数少ない老舗が残っていますが、フランスにも伝統のある扇工房、「アトリエ・オゲ」があります。オペラや映画、オートクチュール、個人コレクター向けに扇を製作しており、『マリー・アントワネット』の映画のなかで使われた扇も「アトリエ・オゲ」によるものでした。

貴族の恋の駆け引きや伝統芸能にも。日欧のユニークな扇文化

ヨーロッパにおける扇には、意匠だけでなくその使い方にもユニークな文化がありました。それは「扇ことば」です。

「扇ことば」は文字のとおり、扇を使ったコミュニケーションです。興味深いのは、上流階級の恋の駆け引きを支えていたという事実。「扇ことば」は非常に人気で、19 世紀にまずスペイン語で手引書が出版され、その後はドイツ語、英語に翻訳されるほどでした。当時は、男女の出会いの場が非常に少なく、恋人や婚約者同士がふたりきりになれるシチュエーションも極めて限られていました。そのため、「扇ことば」というジェスチャーを用いて、暗号での意思疎通を図っていたとされているのです。

「扇ことば」の表現は実に多岐にわたっており、舞踏会で求婚可能な男性が、婚約も結婚もしていない女性を見つけ、自分の求愛が歓迎されるかどうかまでも即座にわかるほどだったそう。いまと変わらず、恋にまつわる様々な努力が繰り広げられていたようですが、そんな駆け引きにおいても扇は欠かせないツールだったようです。

- 扇で頬を横になぞる → あなたを愛してる

- 扇を閉じたまま見せる → 私のこと愛してる?

- 扇で両目を横になぞる → ごめんなさい

- 扇を落とす → 友達でいましょう

- 扇で手をなぞる → あなたなんか大嫌い

- 扇の取っ手を唇に → 私にキスして

一方、日本における扇は、皇室のほか落語や演舞といった伝統芸能の世界にも欠かせない要素です。今も京都を中心に伝わる畳遊びのひとつに、「投扇興(とうせんきょう)」という文化があります。「枕」という桐箱の台の上に「蝶」と呼ばれる的を立て、それに向かって扇を投げて落ちた位置によって点数を付けるというものですが、用途としてはもっとも特殊な例なのかもしれません。

扇は和装の人気から身近な存在になりましたが、現代の市民権を得るようになったという意味では、猛暑と呼ばれている昨今からという見方もあります。これから季節が夏に変わるにつれて、専門店のみならずデパートやワンプライスショップなどの売り場にも、様々な意匠の扇が並ぶことでしょう。扇ぐという行為、装い、携帯性としても、団扇よりスマート。今年の夏は日々の装いに、自分好みの扇を取り入れてはいかがでしょうか。

取材協力:ポーラ文化研究所 学芸員 富澤洋子

ポーラ文化研究所は、化粧を美しさの文化として捉え、学術的に探求することを目的として1976年に設立。以来、化粧文化に関する研究活動を行い、ホームページや出版物、調査レポート、展覧会などのかたちで情報発信しています。

公式サイト:https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture

Twitter:https://twitter.com/pola_bunken

Instagram:https://www.instagram.com/pola_cosmeticculture/

Text by KATO Shota

Edit by NARAHARA Hayato