滋養たっぷり!韓国の薬膳スープ「参鶏湯(サムゲタン)」と朝鮮ニンジンのお話/山下智道のハーブ&スパイス紀行

Culture

15 OCT 2024

薬草と旅をこよなく愛する、野草研究家の山下智道さんに、韓国の薬膳スープ「参鶏湯(サムゲタン)」のお話をうかがいました。鶏肉と生薬をじっくり煮込んだスープはやさしい味わいで滋養たっぷり。今回は山下さんに、参鶏湯に使われる朝鮮ニンジンのことや本場韓国での珍しい食材について教えていただきました。

世界を旅して惚れ込んだ味。滋味あふれる韓国の薬膳スープ「参鶏湯」

こんにちは。山下智道です。

2023年は例年に比べ海外でのお仕事もあり、かなり濃厚で濃密な一年間だったように思います。東南アジアを中心にさまざまな薬草文化に自ら飛び込み、現場主義をポリシーとしている私は、その土地土地の「リアル」を生身で感じてきました。

日本へ帰国したあとも、海外で食べた料理の味が恋しくてたまらないことがよくあります。そんなときは素材をかき集めて、見よう見まねで自宅のキッチンでつくってみたり、専門店を探しては胃袋の寂しさを紛らわしたりと、思い出にふけたりしています。

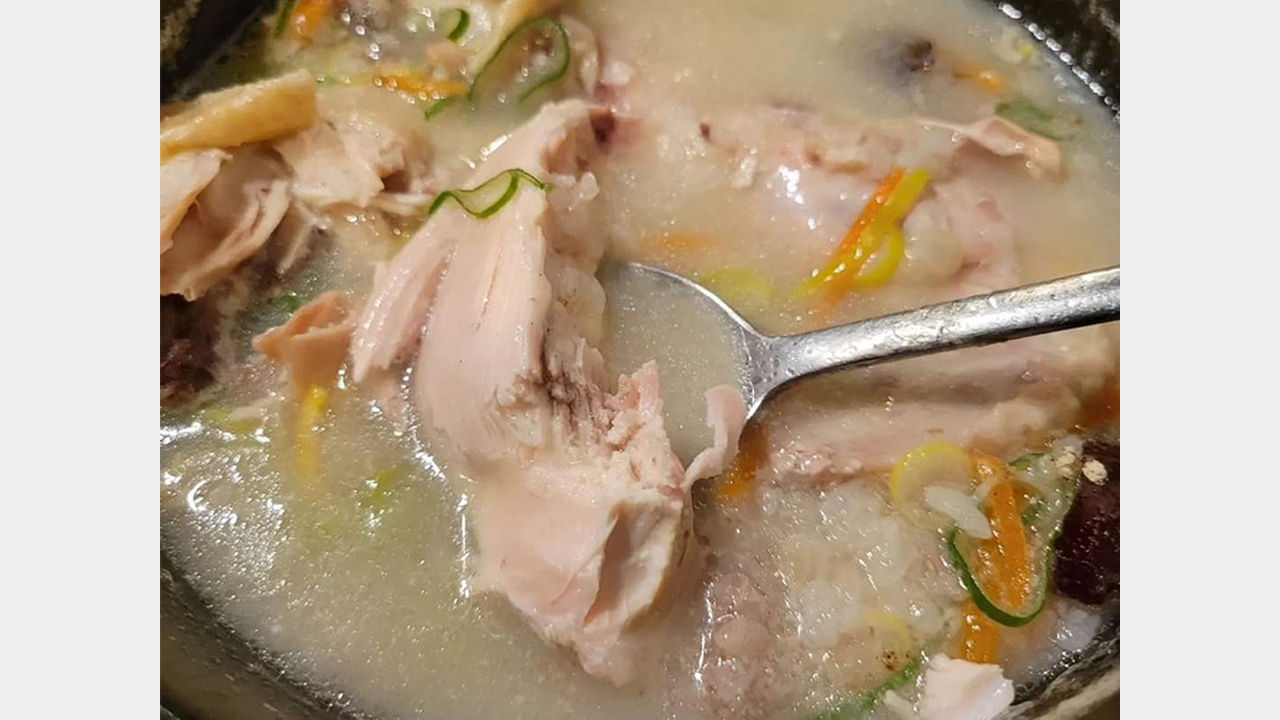

なかでも現場の味に惚れ込んだのが、韓国の薬膳スープ代表の「参鶏湯(サムゲタン)」。

参鶏湯とは漢字のとおり、「参」は朝鮮ニンジン、「鶏」は鶏のシンプルなスープのこと。材料は至ってシンプルですが、滋養にあふれ、素材や生薬の味わいがしっかりと感じられます。

体が少し疲れていると感じたときや、風邪を引きそうなとき、私はまず参鶏湯をつくるか、行きつけの韓国料理屋に駆け込むようにしています。

韓国で生まれた薬膳料理「参鶏湯」とは

朝鮮半島では、李氏朝鮮時代(1392~1910年)にさまざまな鶏料理と生薬を取り入れた薬膳料理が誕生しました。そのひとつがこの参鶏湯です。

1670年頃に編纂されたハングル初の料理書「飲食知味方(ウンシクティミバン)」では、鶏料理の調理法として「鶏は肉がくずれるほど煮込み、肉を具に使う」と記されています。

本格的な参鶏湯は、骨の髄も溶けてしまうほど煮込んでつくる、白湯麺のように濃厚でありながらスッキリした味わいのスープであるとされています。

また、1766年に書かれた農書「増補山林経済(チュンボサンニムキョンジェ)」では、雌鶏のなかに具材と香辛料を詰めて水から茹でたあと、ごま油としょうゆを加えて蒸し煮にする「軟鶏蒸(ヨンゲチム)」という調理法も登場します。

鶏肉はおなかを温め、気を補う作用があるとされていますが、とくに雌鶏は産後虚弱や不正出血など婦人科の症状に効果があるとされ、参鶏湯では雌鶏を使うことが多いです。

参鶏湯に欠かせない生薬、朝鮮ニンジン “Panax ginseng C.A.Mey.”

朝鮮ニンジンは、別名「オタネニンジン」とも呼ばれ、強壮や鎮静などの効果が期待できることから、健康オタクとしても知られる徳川家康が愛用していました。

また、8代将軍の徳川吉宗が、国内での栽培を広く奨励したことで、国産の高麗人参が出回るようになったとされています。

原産は、中国東北部から朝鮮半島で、ウコギ科トチバニンジン属の多年生。日本では主に、長野県や福島県,島根県などで栽培が行われています。

1年根から6年根までの年根単位に分けられますが、1年根や2年根は、主成分の「ジンセノシド」の含有量がまだ少ないため、採取時期はジンセノシドを豊富に含んだ4~6年根とされています。ちなみに、7年以上栽培を続けると、品質が落ちます。

また、朝鮮ニンジンは加工法によって名前が異なり、「水参、白参、紅参」の3つに分類されます。

水参は、畑から掘り起こしたままの生人参のことで、水分量を80%近く含んでおり、参鶏湯で使用するのはこの水参です。

白参は、人参の皮を剥くか、水分量が12%以下になるよう、太陽熱か熱風で乾燥させたものです。

紅参は、皮を剥かずに蒸気で蒸した後、水分量が14%以下になるように自然乾燥させたもので、紅色になるまで乾燥させる過程で、ジンセノシドの含有量が大幅に増えるため、朝鮮ニンジンの中でも上物とされています。

参鶏湯に使う、そのほかのおすすめ生薬

参鶏湯に使われるそのほかの薬草は、キバナオウギ、ヤマグワ、エゾウコギ、ナツメ、カンゾウ、トウキなど。

基本的に補薬※系の生薬がセレクトされており、精力減退時の滋養食として親しまれているものがずらりと並んでいます。

家庭で参鶏湯をつくる場合は、朝鮮ニンジンやナツメだけでも十分ですが、キバナオウギやトウキなどを加えると、本場の味わいをより立体的に再現することができます。

また、韓国では、参鶏湯にウルシの樹皮を加えるものも稀にあり、これが非常に面白いのです。

韓国にあるソウル市最大の京東市場(キョンドンシジャン)を訪れたとき、乾物コーナーに樹皮がずらりと並んでおり、何か尋ねたところ「これは参鶏湯用に使うウルシだ」というのです。

日本ではウルシを食べる文化は聞いたことがなかったので、驚きを隠せませんでした。

ウルシは有毒成分「ウルシオール」を含み、肌につくとかぶれたり、腫れたりすることもあります。

生薬としては、駆瘀血(血の滞りを消す)などの作用があり、非常に食べやすくシンプルな味らしいのですが、一度、趣味の金継ぎで肌がとてつもなく腫れあがったことがある私には少し衝撃でした。

これまで世界中の薬草ソウルフードを食べてきましたが、このように日本の常識を一瞬にして覆してしまうことや、「なるほど納得!」「なんでこんな食べ方をするの?」など、さまざまな発見や疑問があふれてくるから、世界はやはり広いなと痛快します。

- 補薬:アンチエイジング作用や免疫への効果が期待される生薬の分類群のこと

山下智道(やました・ともみち)

野草研究家。福岡県北九州市出身。登山家の父のもと幼少より大自然と植物に親しみ、野草に関する広範で的確な知識と独創性あふれる実践力で高い評価と知名度を得ている。国内外で多数の植物観察会・ワークショップ・講座を開催。

著書に「ヨモギハンドブック」(文一総合出版 、「野草がハーブやスパイスに変わるとき」(山と渓谷社)、「野草と暮らす365日」(山と渓谷社)など多数。

この記事は、扶桑社『天然生活』(初出日:2024年2月4日)より、アマナのパブリッシャーネットワークを通じてライセンスされたものです。ライセンスに関するお問い合わせは、pola_web@pola.co.jpにお願いいたします。