郵趣(ゆうしゅ)の楽しみ/エハガキ華さん

Culture

30 SEP 2024

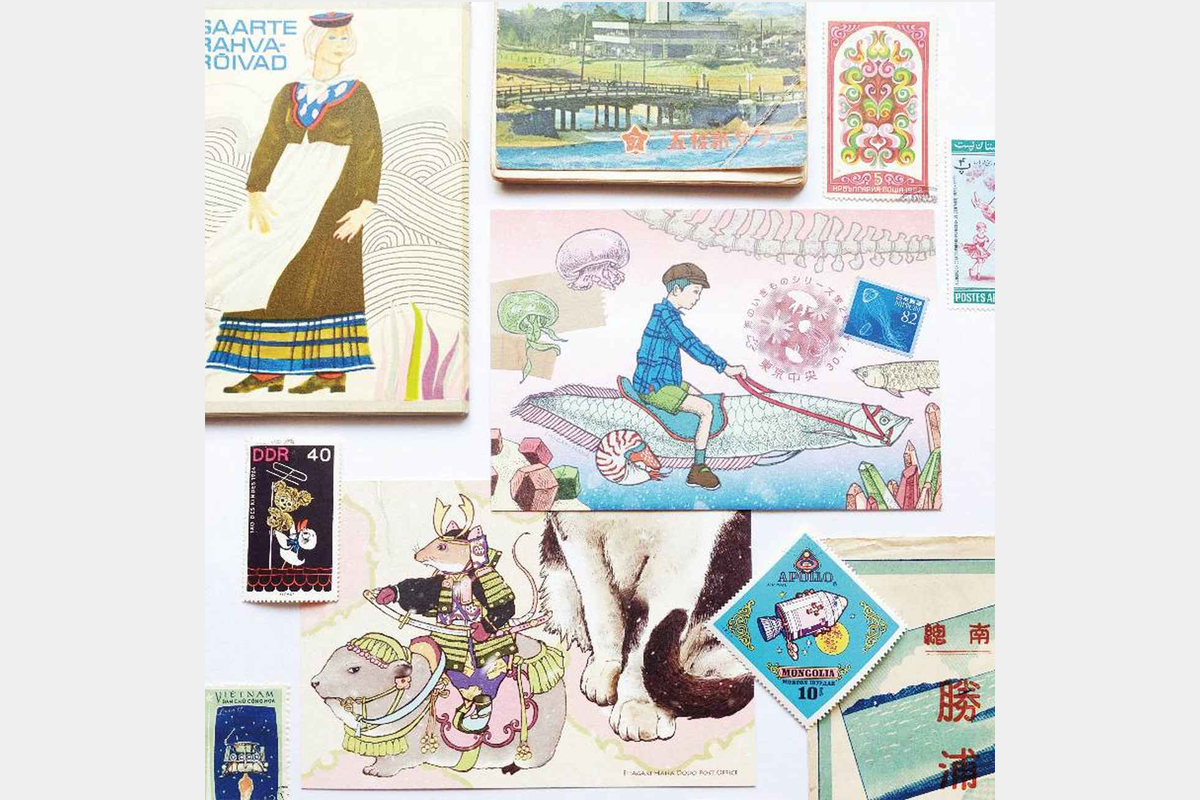

かわいい切手や風景印が押されたハガキや手紙がポストに届いて、うれしい気持ちになったことはありませんか? ポストカード作家・郵趣(郵便趣味)愛好家のエハガキ華さんに、切手や風景印、ポストクロッシングの楽しみ方を教えていただきました。(「暮らしの図鑑 紙もの」より)

切手や風景印、ポストクロッシング。深い深い「郵趣」の世界

みなさんは「郵趣」という言葉をご存知ですか?

これは「郵便趣味」の略で、切手収集はもちろん、郵便局で押してもらえる風景印という消印など、郵便にまつわるあらゆるものをコレクションし、研究する趣味のことです。

この郵趣についての投稿で人気を集めているのがエハガキ華さんです。

「小学校の転校をきっかけにはじめた文通で、かわいい記念切手が貼ってあったのがはじまり」と華さん。

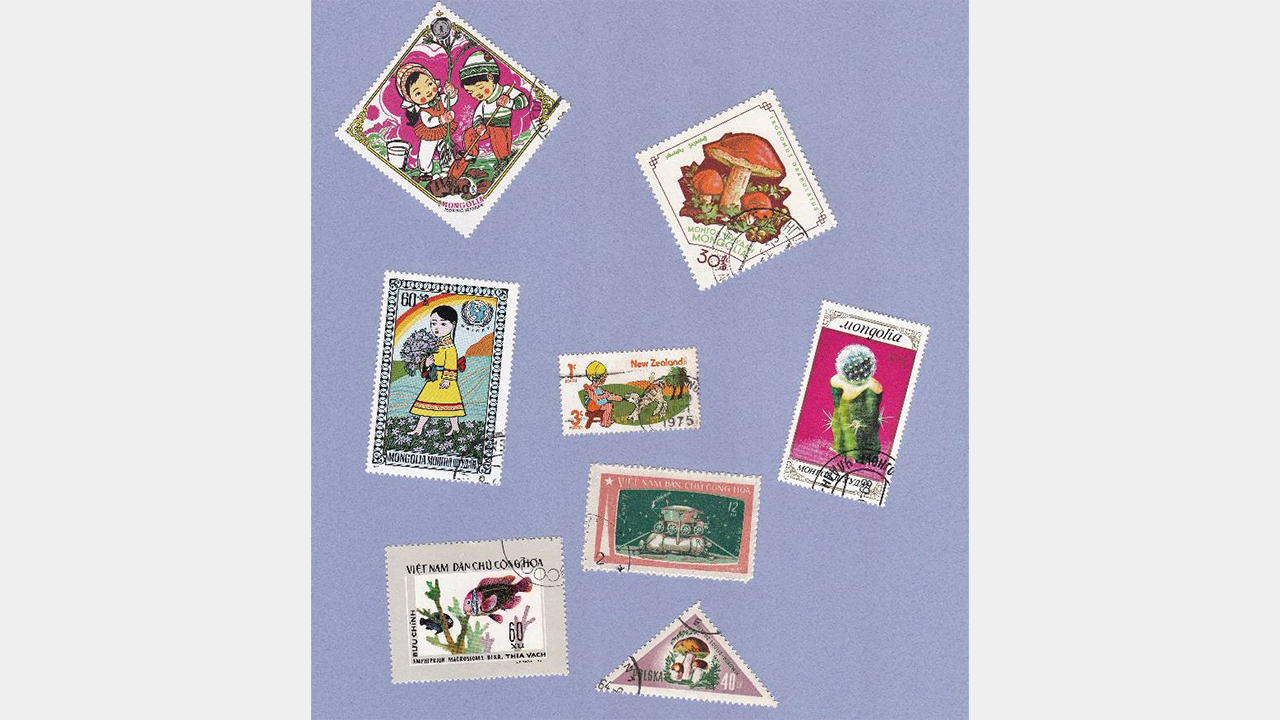

高校生になって海外の人とも文通をはじめ、世界各国の切手を目にして深い世界に開眼。

大人になってからは、目白にある切手の博物館のイベント「Otegamiフリマ」などの販売イベントにも通うようになり、郵趣仲間も増えたそう。

それに加え「ポストクロッシング」という世界中の人とポストカードを交換できるサービスも利用しており、貴重な切手や珍しい絵ハガキが届く届く......。

ついには切手発売初日限定の消印を押すための「マキシマムカード」を自作するなど、その興味と行動力はとどまるところを知りません。

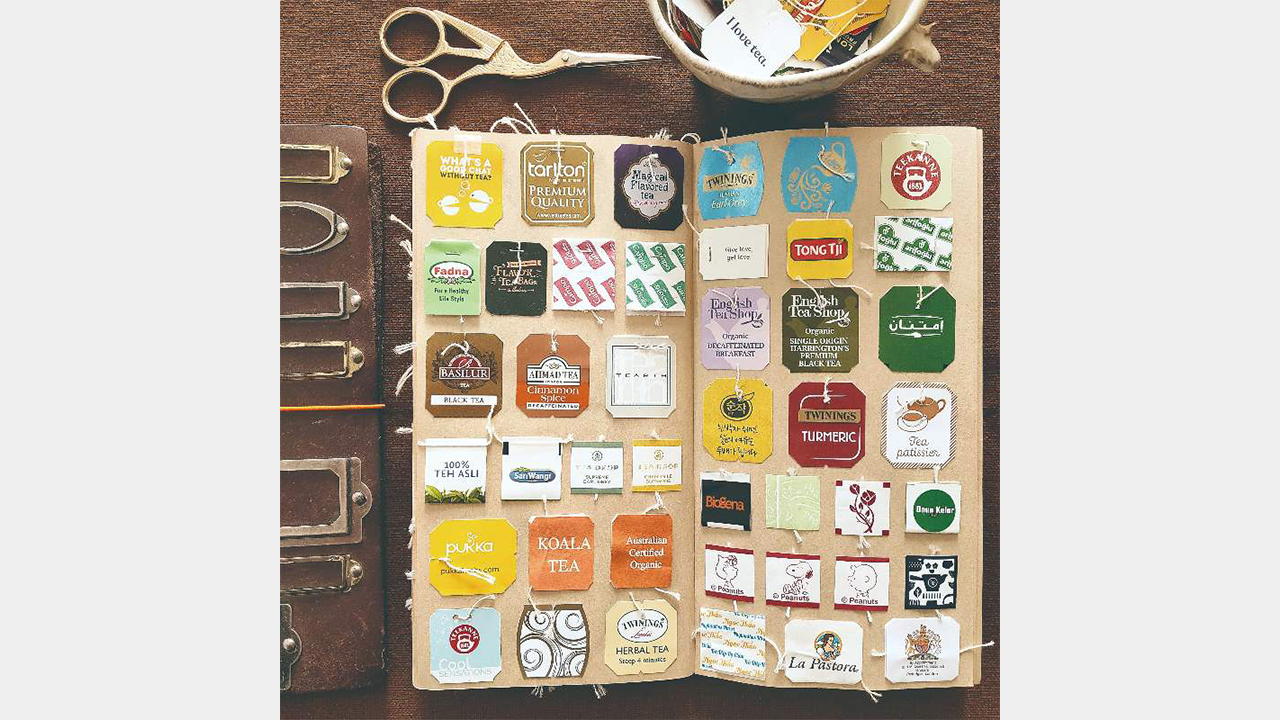

「街歩きが好きで、行く先々で出会った紙を持ち帰ってしまいます」と華さん。

カバンの中には、スタンプ用のゴム製下敷きや、風景印の位置合わせ用の透明シートなど、突然の出会いへの準備もぬかりありません。

みなさんもぜひ一度、深い深い郵趣の沼をのぞいてみては。

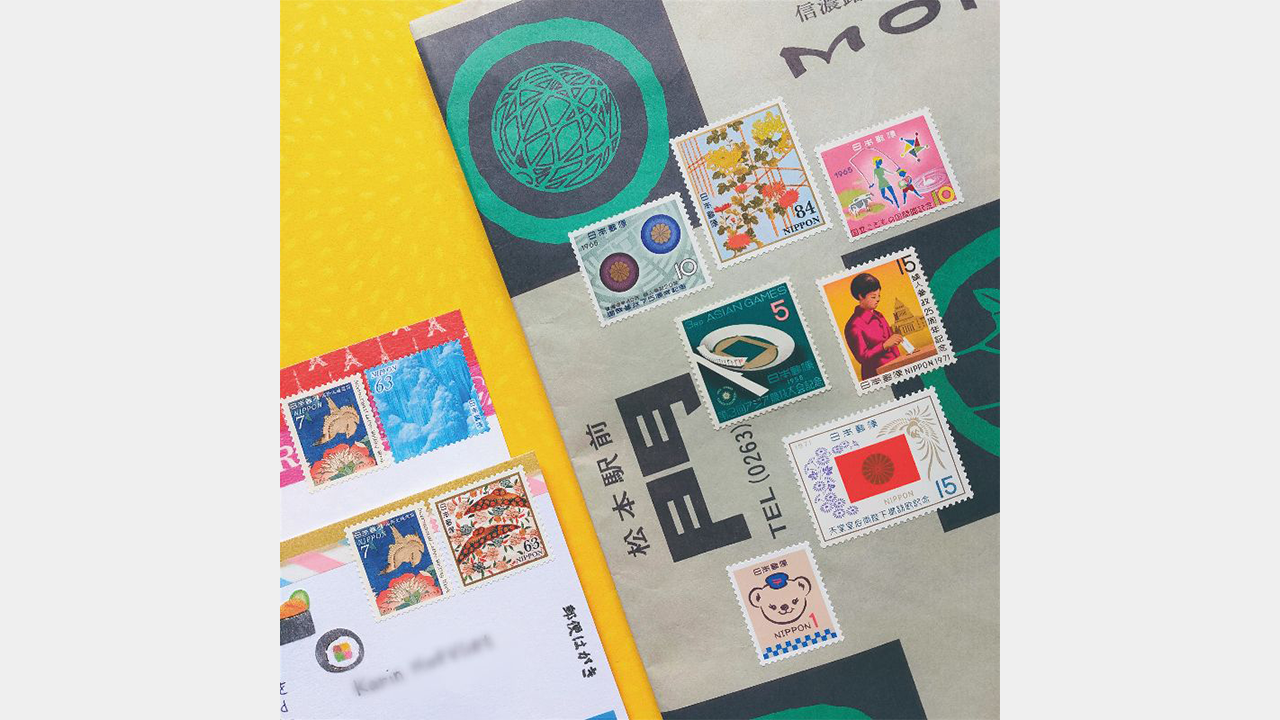

風景印の楽しみ

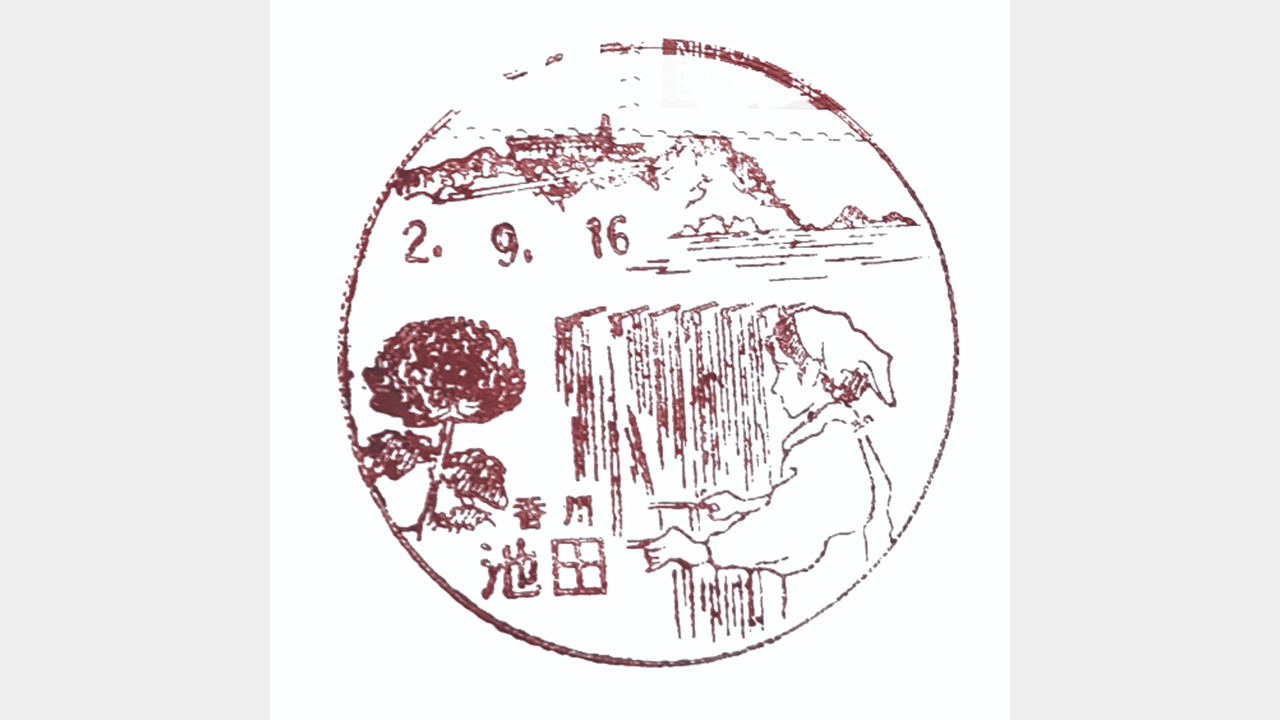

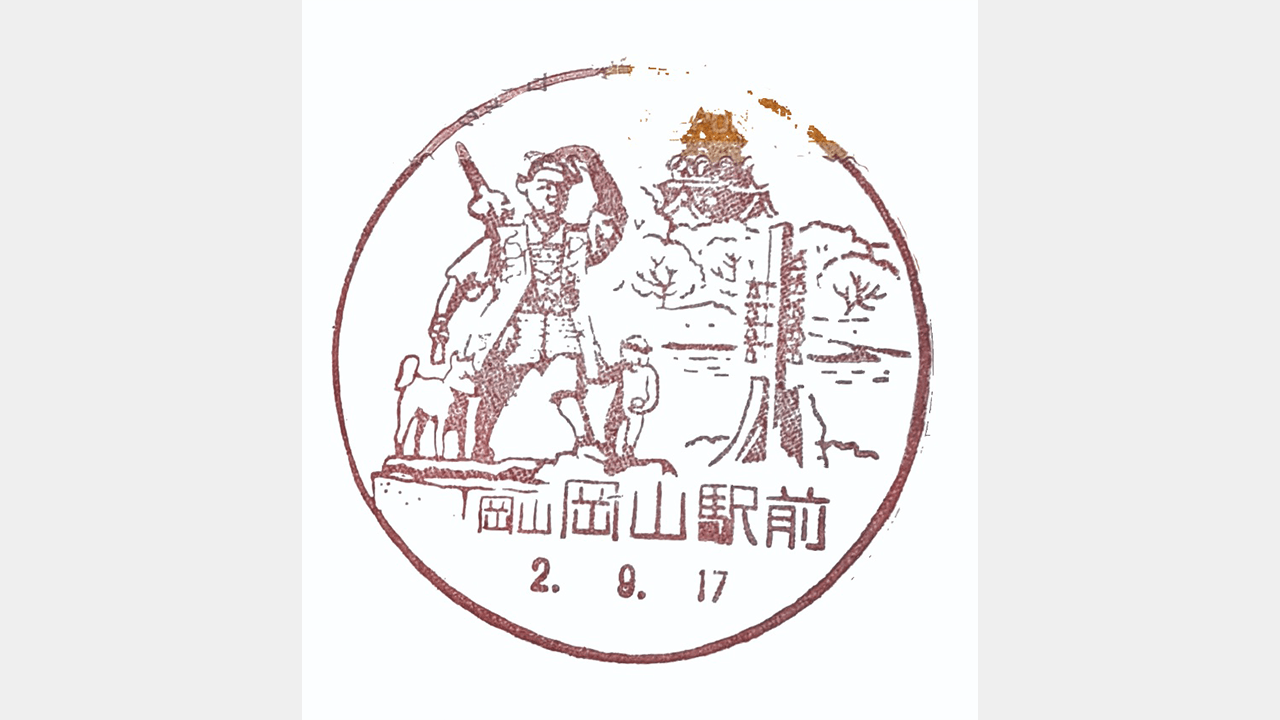

風景印とは郵便局で押してもらえる「絵入りご当地消印」のこと。

スタンプの直径は約36mm。実際に出す郵便でなくても切手が貼ってあれば郵便局の窓口で押してもらえて、持ち帰りができます。

また「郵頼(ゆうらい)」といって、返信用封筒とともに切手を貼った台紙を送って、押したものを返送してもらう方法でも入手できます。

全国の郵便局で1万種もの風景印があり、コレクターの心をくすぐります。

小型印、特印、絵入りハト印

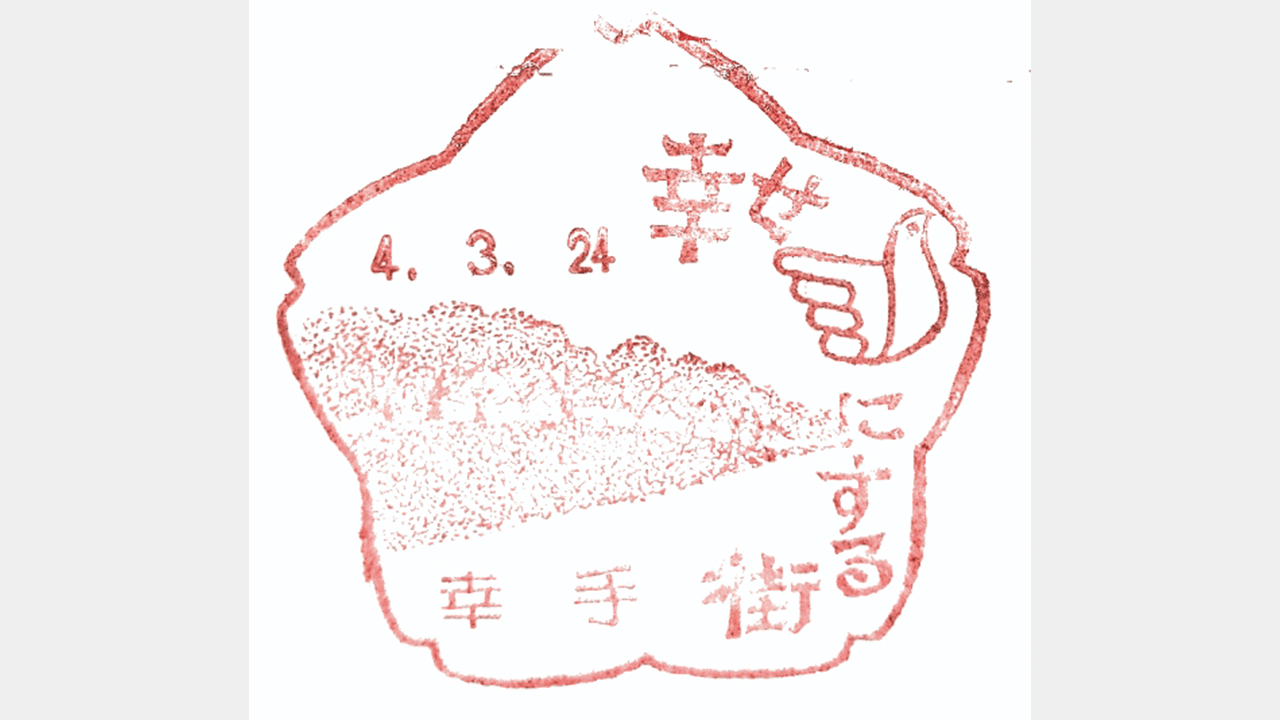

絵入りの消印は風景印だけではありません。「小型印」はイベントに合わせて登場する消印で、直径は32mm。記念切手の発売や行事に合わせて用意されるのが「特印」。

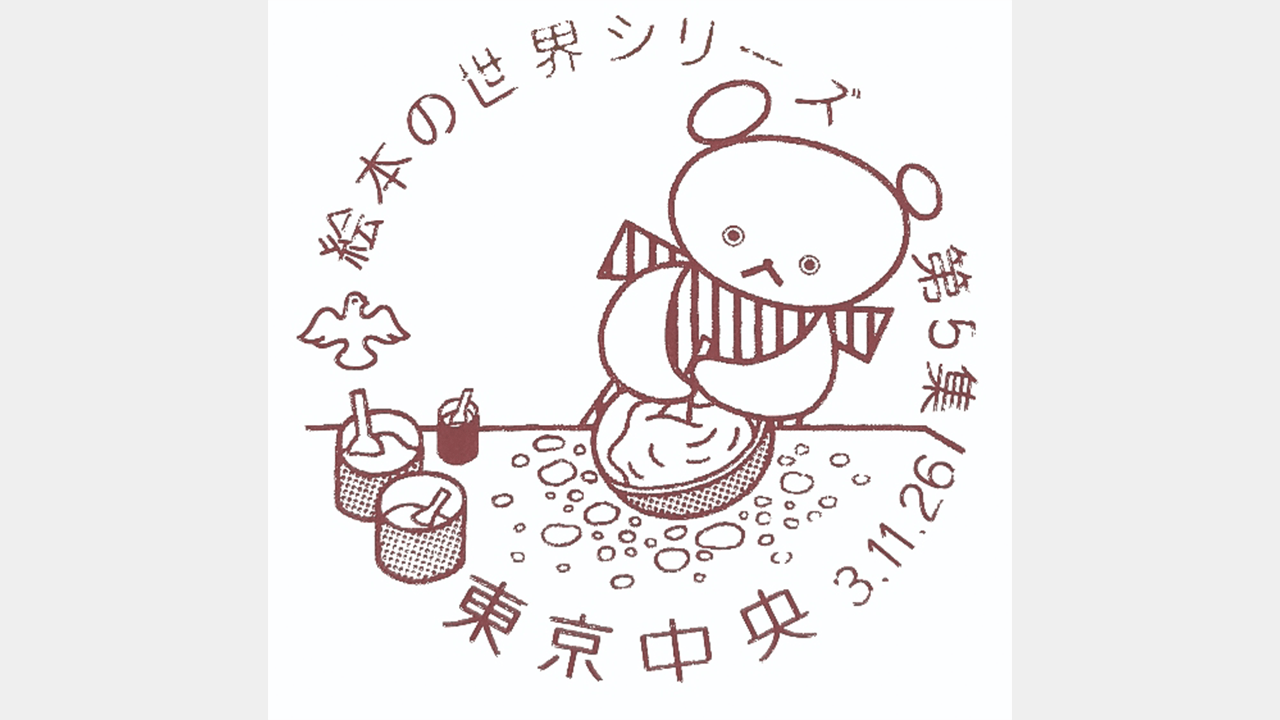

シリーズ切手、グリーティング切手などの発売初日だけ押すことのできるのが「絵入りハト印」です。

風景印がいつでも押してもらえるのに対して、これらは期間が限定されるので、難易度の高いコレクションになります。

監修:高木芳紀

エハガキ華

ポストカード作家、郵趣愛好家。郵便を出したり、絵を描いたり、記念スタンプを押したり。SNSを通じて郵趣についての情報を発信。公式Postcrossing大使。好きなものは、切手、消印、シール、博物館、美術館、工芸、近代建築、街歩き、映画など。好物はルマンド。

高木芳紀

1971年名古屋生まれ。世の中にない新しいノートを創出するノートプランナー。商社勤務の後、渋谷の老舗文具店つばめやに転職、通販部門を中心に担当。2017年に名入れノベルティ事業を継承、ノウト(ノベルティ研究所 )を設立。文具ノベルティグッズの企画販売および文具雑貨のメーカーとして活動中。クラウドファンディングを活用し、各方面とコラボしながら文具を製品化する手法で、クリエイター Mozu 氏の錯視トリックノート「NOUTO」、万年筆にも相性の良いジャーナルノート、ノンブルノート「N」などを発売。ライフワークとして 2012年より文具祭り・文具朝活会を主催。文具系ワークショップのフェス、WorkShopHoliday などイベントを多数開催している。扶桑社「文房具屋さん大賞」審査委員長。

※本記事は『暮らしの図鑑 紙もの』(翔泳社)からの抜粋です

この記事は、扶桑社『天然生活』(初出日:2022年8月3日)より、アマナのパブリッシャーネットワークを通じてライセンスされたものです。ライセンスに関するお問い合わせは、pola_web@pola.co.jpにお願いいたします。