「自然のリズムに従って過ごす」“防災の先生”キャンプが教えてくれる12のこと / まいにちの、防災手帖

Style

23 APR 2024

いつ起きてもおかしくないと言われる大地震や異常気象による風水害、私たちの暮らしに自然災害の脅威が迫っています。「防災」と聞くと特別なことをしなければと思うかもしれませんが、日常の中に備えの意識を持つことで、漠然とした不安から解放され、心にゆとりが生まれます。関東大震災から100年の今年、改めて考えたい防災のこと。大切な命を守るため、まずはこれだけ、備えておきたいことをご紹介します。防災にも役立つキャンプアイデアについて、清水麻由子さんにお話しを伺いました。

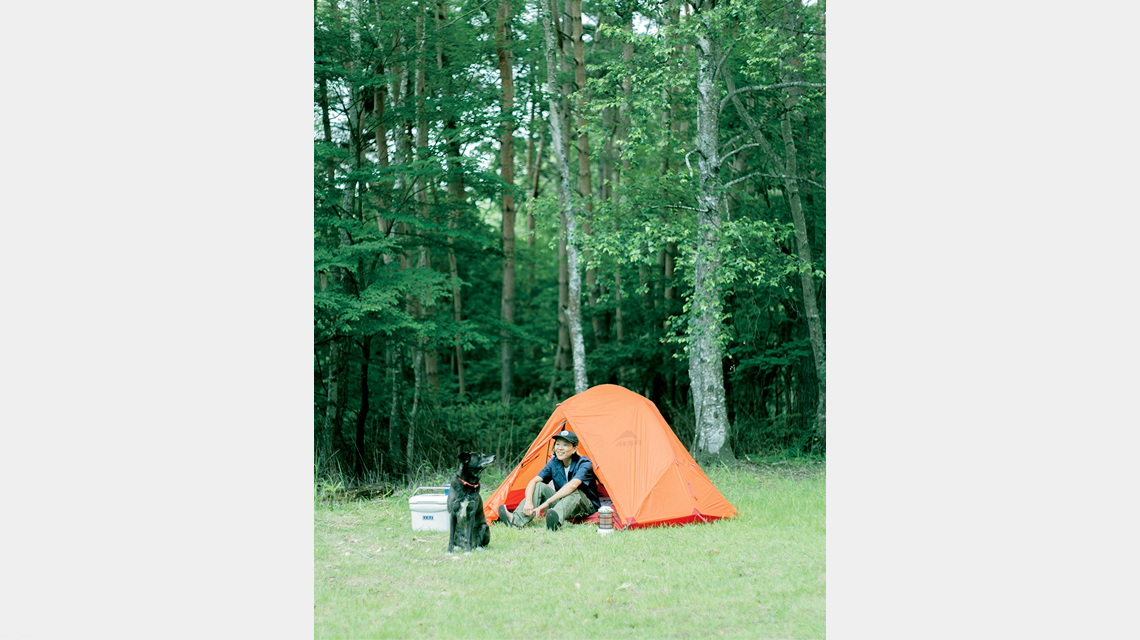

自然のリズムに逆らわずに過ごす。キャンプは偉大な“防災の先生”

ライフラインがストップする災害時には限られたものを上手に使って生活する知恵や工夫が欠かせない。そんな時、キャンプの経験があると役立つ。例えば灯り。自然の中で寝泊まりするキャンプでは夜は暗いのが当たり前。慣れてくると小さなランタンの光だけで調理や後片付けができるし、次第に明るすぎないのが心地よくなってくる。

水や燃料も無駄使いはしない。小さな焚き火で複数の料理を作ったり、食器を汚さずに食事をしたり、ごみを出さない工夫をしたり。経験を積むほどにキャンプに必要な道具はシンプルに、少なくなってくる。

「環境に負荷をかけずに、自然のリズムに従って行動する。それだけで生活に必要なものは大幅に減る」と、今回キャンプのアイデアを教えてくれた清水麻由子さん。「防災のために!」と肩に力を入れるのではく、自然に寄り添う生活スタイルとは何かを考える。そこから防災に役立つ考え方が身についてくるはずだ。

キャンプが教えてくれる12のこと

楽しみながら防災に役立つアイデアやテクニックを学べるキャンプ。限られた条件の中でも快適な衣食住環境を保つコツを紹介します。

1.火をおこす

3月に起こった東日本大震災では、焚き火があったことで命が繋がった人もいた。万が一のため、ライターひとつで火をおこせる技術があるといい。最も大切なことは、乾燥した木の枝を集めること。どんなに細い枝でも湿っていたら火はつかない

まず細い枝を集めてこんもりと盛り、その中心に新聞紙など燃えやすい紙を入れる。小枝が燃え始めたら、少しずつ太い枝を上にのせて、火を大きく育てていく。火の勢いがないときは息を吹きかけて。

2.熱を上手に使う

キャンプの焚き火でも、避難時のカセットコンロでも、燃料に限りがあるのは同じこと。できるだけ短時間で効率よく調理するにはどうしたらいいだろう。まずはそれを考えてから料理を始めること。

湯を沸かすには熱伝導がいいやかん、調理には短時間の加熱でも余熱で火が入る鉄のフライパンを使うなど、調理道具を変えるだけで燃料の節約ができる。焼いたり蒸したりする際は、蓋をすると熱の入りが早いし、野菜の水分を引き出せば水の使用量も減る。調理法次第で賢く料理できるのだ。

3.できるだけ汚さない

食事をした後の食器や調理道具は、油で汚れていると、それを洗うための水や洗剤がたくさん必要になる。水が限られている時は、できるだけ塩とこしょうなどのシンプルな調理法を心がけて。複数の料理をひと皿に盛るワンプレートスタイルだと、洗う食器が減っていい。

皿に残ったソースなどはパンを使ってぬぐうときれいになるし、何よりおいしい。使用後の調理道具は、使い古したタオルなどを小さく切ったウエスで拭いてから洗うと洗浄用の水や洗剤の使用量を減らせる。

4.レインウェアは万能

アウトドア用のレインウェアは、雨はもちろん風も防いで、防寒にもなる万能アイテム。雨や雪の中を歩いて避難する際には、ジャケットだけでなくレインパンツもあると助かる。屋外だけでなく、真冬の在宅避難時には防寒着に。中にフリースなどの暖かいウェアを着て、その上にレインジャケットを重ねると、暖かさが保たれる。

5.小さく、軽く

キャンプや登山用のアイテムは、どれも軽くてコンパクト。寝る時に床に敷くマットや寝袋は、両手で収まるくらいのサイズに圧縮できるので、収納場所を取らない。万が一、避難所へ身を寄せる際も、リュックに入れて持ち運べる。テントやランタン、調理道具なども小さく、軽いものがあるので、非常時持ち出し袋に入れておくと安心だ。

6.手ぬぐいさえあれば

キャンプで重宝するアイテムが、濡れても乾きやすい手ぬぐい。洗面タオルや手拭きに、バスタオルとしても使える。あらゆるタオルの代わりに手ぬぐいを使い、汚れたらさっと洗って干しておく。これを繰り返せば1~2枚の手ぬぐいだけで何不自由なく暮らせる。アウトドア用の速乾性タオルも各種あるので、好みで選ぶといい。

7.暗闇と仲良くなる

夜になれば暗くなる。それは当たり前の自然のリズム。キャンプではテント設営や食事の準備などは明るいうちに済ませ、火が暮れたらランタンだけで過ごす。灯りが必要な時は手元を照らすヘッドライトで十分だし、暗くなったら寝袋に入って眠ればいい。もし停電になったとしても、太陽の動きとともに過ごせば、不便さも怖さも和らぐはず。

8.賢く食材キープ

クーラーボックスはキャンプにおける冷蔵庫。肉や魚など傷みやすい食材を持ち運ぶ際は、食材そのものを凍らせて保冷剤の役割も持たせる。冷気は上から下へ移動するので、保冷剤や凍らせた食材は一番上に置くのが鉄則。同じように、停電時は冷凍室にある食材を冷蔵室の一番の上の棚に移すことで、冷蔵庫の冷気をキープできる。

9.どこでも快適睡眠

避難所生活では体育館や教室など、固い床の上に毛布などを敷いて寝なくてはいけないこともある。緊急時なので贅沢は言えないが、睡眠が十分取れないと体調にも影響が出てくる。万が一のために、空気で膨らませるエアマットがあると快適だし、寝袋もあるとさらに心地いい。快眠重視派のための“エア枕”もあるので、チェックを!

10.水がなくても清潔

キャンプ場の中には、洗剤や歯磨き粉など、自然に負荷を与える成分を含んだものの使用を禁ずる場所もある。そんなときに重宝するのが、水と植物原料から作られた「オーラルピース」の口腔ケアアイテム。歯磨きジェル(右)は泡立ちがないので、すすぎ用の水は少量でOK。マウススプレー(左)は水なしで口腔ケアができる優れもの。

11.ライトはお守り

キャンプでは、ひとり1個、ヘッドライトを持つのが暗黙のルール。大きなランタンは固定しておき、トイレに行くなど、ひとりで行動する際は各自のヘッドライトを使う。停電時も同じ考え方で、部屋全体を照らすランタンをメイン照明にし、家族全員がそれぞれヘッドライトを持つことで、暗い室内でも安全かつ自由に動ける。

12.いつでも頼れるウール

冬のイメージが強いが、汗で濡れても体温を奪わず、長期間着用しても臭いを抑えてくれるウールは、夏のアウトドアウェアの定番素材。着替えをたくさん持って行けない避難所では長期間同じ服を着なくてはいけないことも。夏用には薄手Tシャツ、冬用にはスウェットや靴下など、ウールのウェアを準備しておくと災害時も重宝するはず。

Photo:Moe Kurita

Text & Edit:Yuriko Kobayashi

清水麻由子(しみず・まゆこ)

長野県上田市で自給自足ライフを目指して生活中。工作家としても活動し、無添加の手作りトレイルフード「The Small Twist Trailfoods」の製造・販売も。

情報は、「FRaU SDGs MOOK防災」発売時点のものです(2023年8月)。

この記事は、講談社「FRaU」(初出日:2023年11月3日)より、アマナのパブリッシャーネットワークを通じてライセンスされたものです。

ライセンスに関するお問い合わせは、pola_web@pola.co.jpにお願いいたします。