ニッポン化粧ヒストリー第9回 目には見えないエレガンス、多彩なる「香り」への誘い

Culture

15 OCT 2020

化粧カルチャーにおけるユニークな風習や技術から、毎回ひとつのテーマを掘り下げてご紹介する本企画。第9回は「香り」がテーマです。香水をはじめ、バラエティに富んだ香りが生活に根付いていますが、香りの種類や楽しみ方はどのように発展していったのでしょうか。その起源をさかのぼると、実用性だけでなくアートやファッション、コミュニケーションなど、様々な面に影響をもたらしていることがわかりました。

王侯貴族たちのステータスシンボルとして

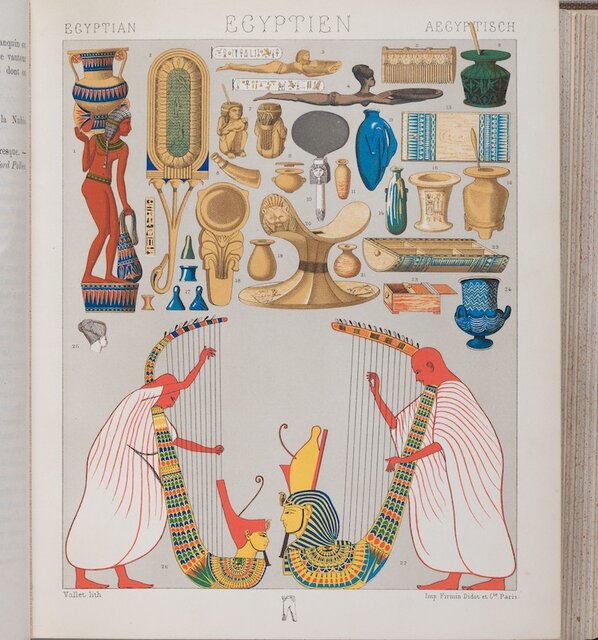

いま日本では香水をはじめ、柔軟剤、ルームフレグランス、マスクスプレーなど、様々な香りが文化として花開いています。でも実のところ、香水は明治期にヨーロッパから日本に入ってきたもの。特に西洋では長い歴史があり、紀元前の古代エジプトまでさかのぼると言われています。『香水の歴史』という本によると、当時ミイラをつくるためにすでに香油が使われていたとか。香りはそれだけでは存在できないため、ヨーロッパでは獣の脂や植物の油に溶かしたりして、香油瓶や香油壺に保存していました。また、香りの成分は原料にごくわずかに含まれるだけで大量に抽出できなかったことからも、非常に高価なものだったことがわかります。“香りを使える”ということは、ある種のステータスだったのです。

香油はヨーロッパで洗練され、香水へと形を変えていきます。毎日入浴する習慣のなかった時代では、臭い消しのために使われていました。しかも、現代のように既成の香水を買うという感覚ではなく、調香師が調香していたそう。古くからの香りの製法を伝える場所のひとつに修道院があり、あるブランドには修道院のレシピとして残っている香りもあるほどです。

18世紀、ナポレオンの時代になっても香りは抽出が難しく、やはり上流階級の人たちにしか使えない高級品でした。それを保管するための香油瓶にも趣向が凝らされ、香水瓶はアンティークの世界でもコレクターズアイテムとして人気を誇り、様々な香水瓶を紹介する本も多く残っています。もっとも有名なのは、20世紀のフランスのガラス工芸家、ルネ・ラリック。彼は香水のイメージに合わせて瓶をデザインすることで、中身を想像させる物語性のある“作品”を発表し続けました。その美しい造形はまさにアートピース。現在もデザイン性の高い香水瓶が多いですが、そこにはルネ・ラリックの功績も大きく関わっていたといえるでしょう。

![(左)香水瓶「ミスティ」、[ボトル名:ランティキュレール・フルール(花文扁豆型)]、L. T. ピヴェール ルネ・ラリック、原型制作:1920年ごろ (右)香水瓶「ミムジー」、レイモンド 制作者不詳、1930年 (4807)](/column/pola-journal/articles/e0bv2n0000008nbz-img/2c53f2bd-6726-4e3a-b001-62e7664eb8ed.jpg)

(右)香水瓶「ミムジー」、レイモンド 制作者不詳、1930年

ヨーロッパとは異なる、日本における香りの変遷

香りはシルクロードを伝って、仏教とともに「香」という形で日本に入ってきました。日本における香りはどちらかと言えば、宗教的な意味合いで「場を清める」ということに結びついていきます。

スティックなどに香水や香油を染み込ませる西洋伝来の方法とは異なり、日本には古くから芳香を持つ香木を焚くことで香りをくゆらせる方法があります。“香木”といっても、もとから香りのある樹木というわけではありません。東南アジアである種の樹木が倒木して長い間土のなかに埋まり、その間の温度や湿度、土中の微生物などの様々な自然の影響を受けながら化学変化をおこし、偶然の産物として香木が出来上がるというもの。香木は木々が豊かなジャングルのなかでも発見できるかどうか、極めて希少性が高いのです。

香炉で温めた香を押し頂くようにして鼻に近づけ、香りを“聞く”江戸名所百人美女 小石川牛天神/三代歌川豊国、歌川国久(こま絵)(安政4/1857年)(国文学研究資料館撮影)

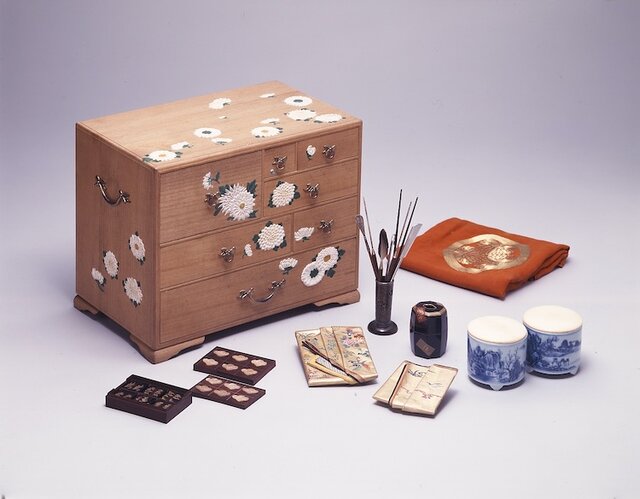

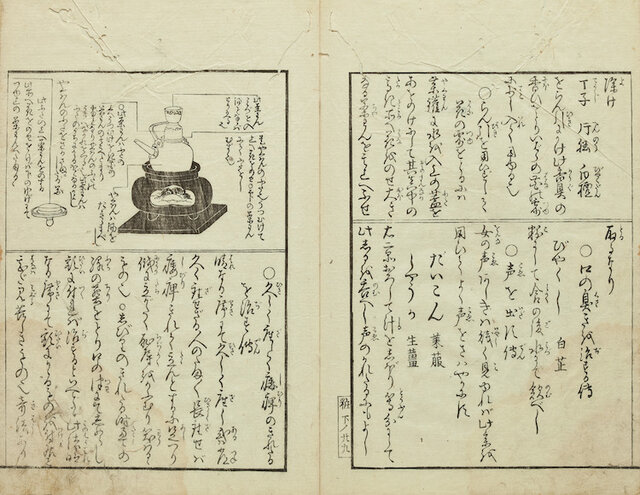

仏教とともに伝来した香木は、貴族の嗜みとして源氏物語にも出てきます。そもそもは身を清めるものとされてきましたが、やがて良い香りを競い合う「香合」という遊びや、独自の作法をもって香りを嗜む「香道」などへと発展していくのです。江戸時代になると、香りは庶民にもすこし近いものに。たとえば白粉や歯磨き粉には香りをつけたものもあったようで、「白梅香」といった商品名の化粧品も登場しています。ランビキという蒸留器でノイバラを蒸留して抽出したものであるローズウォーターもつくられ、化粧水として使っていました。

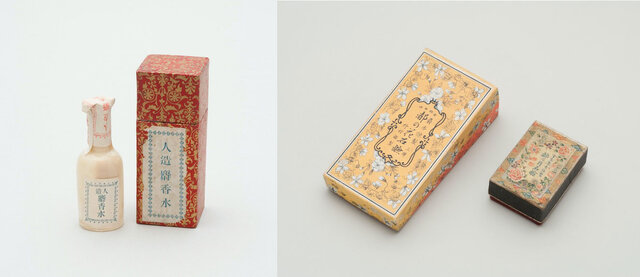

明治時代になるとヨーロッパの香水が伝わり、新しい香り文化が生活に入っていきます。興味深いのは、ジャコウジカの牡の生殖腺嚢から抽出した麝香(ムスク)の香りが普及したということです。それまでの日本の香りは植物性の柔らかいものでしたが、物珍しさも手伝ってか、癖の強いムスクの香りが人気になり、せっけんや洗い粉などで麝香にまつわるネーミングの商品が増えてきました。やがて1900年代になると、日本から西洋まで香りの技術を習いに行く人たちも現れます。ちなみに仏教由来のお線香は、昭和初期までは化粧品周辺の商品「小間物」というカテゴリーとして化粧品業界で扱われていました。いまとなっては不思議な気もしますが、日本人にとっての香りの存在は時代によって変化してきたことがよくわかります。

香りが秘めた多様な影響力

香道では香りを「聞く」と表現しますが、英語では「wear(装う)」と言います。ファッションブランドが香り産業に参入してからは、おめかししてドレスを着て、最後に香りをまとうというお洒落の仕上げが定着していきます。このように香りをまとって、周りの空気も満たしていく。香りは匂いだけでなく、ファッショナブルな影響力を持っているのです。

19世紀末になると、天然素材を化学物質で代替できるようになり、安価に大量生産できる時代に変わっていきます。そして1930年代には、人工的な香りであることを逆手にとった香水が注目の的に。これまでの甘い香りや草木の香りとは異なる形容のし難い人工的な香り。先進的な女性がそれをまとうことで人気を得ていくと、先述のラリックなどに代表される香水瓶のアートピース化も相まって、いよいよ現代の感覚にも通ずる新しい時代へと変わっていきます。

1990年代以降、とりわけ日本では無臭を良しとする文化も広まりましたが、近年では柔軟剤の流行など生活のなかでの香りが注目されるようになりました。新型コロナウイルスの影響から人に会う機会が少なくなっていくと、香りは人に会ったときの個性の表現としても注目されるかもしれません。強いインパクトを残すのか、それともナチュラルな感じを醸すのか。コミュニケーションとしての香りの発展に注目してみてください。

<展示紹介>

LÉGER&ART DÉCO 100年前の未来

会期:2020年6月1日(月)~11月3日(火・祝)、11月14日(土)~2021年4月4日(日)

会場:ポーラ美術館

いまから約100年前、機械を新時代の象徴と捉える機械時代(マシン・エイジ)の到来に影響を受けて、工業製品に想を得たフォルムや、金属やガラスなど新時代の物質感を表現した美術作品や工業製品が世界を席巻しました。芸術家フェルナン・レジェと同時代のデザイナーたちがそれぞれ生み出した「100年前の未来」の美をご堪能ください。

詳細:https://www.polamuseum.or.jp/exhibition/20200423c02

取材協力:ポーラ文化研究所 学芸員 富澤洋子

図版提供:ポーラ文化研究所

ポーラ文化研究所は、化粧を美しさの文化として捉え、学術的に探求することを目的として1976年に設立。以来、化粧文化に関する研究活動を行い、ホームページや出版物、調査レポート、展覧会などのかたちで情報発信しています。

公式サイト:https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture

Twitter:https://twitter.com/pola_bunken

Instagram:https://www.instagram.com/pola_cosmeticculture/

Text by KATO Shota

Edit by NARAHARA Hayato