ニッポン化粧ヒストリー8回 派手こそ美しい、日本とヨーロッパの盛り髪カルチャー

Culture

09 JUL 2020

日本の化粧カルチャーにおけるユニークな風習や技術から、毎回ひとつのテーマを掘り下げてご紹介する本企画。第8回は「盛り髪」がテーマです。髪の毛を盛るという文化はどうやって生まれて、どのような特徴があったのでしょうか。日本とヨーロッパ、それぞれにおける盛り髪文化の変遷をご紹介します。

結うか、かぶるか。日欧で異なる盛り髪ルーツ

近年、派手なヘアスタイルとして「盛り髪」と呼ばれるものがあります。実はこの盛り髪、江戸時代にも流行ったスタイルであることはあまり知られていないかもしれません。日本において女性の長髪は平安時代、長く伸ばした髪「垂髪(すいはつ)」に始まり、利便性を重視していくなかで、髪を束ねる習慣が労働階級を中心に根付いてきました。

その後、次第に結う位置が高くなり、毛先をたたんだり輪にして留めつけるようになり、さらに江戸時代半ばの最盛期には、髢(かもじ)を足したり、しゃぐま(入れ毛)を入れたりするようになることで「盛り髪」になっていきました。加えて、トレンドの発信者でもあった遊女など特殊な職業の女性が演出的に派手な男装をしていたこともあり、男性の髪型をまねて髷(まげ)を結うスタイルが流行したことも、盛り髪が普及する一因になったようです。

日本の盛り髪の特徴や結い上げの様子は、ポーラ文化研究所のYouTubeチャンネルでご紹介しています。

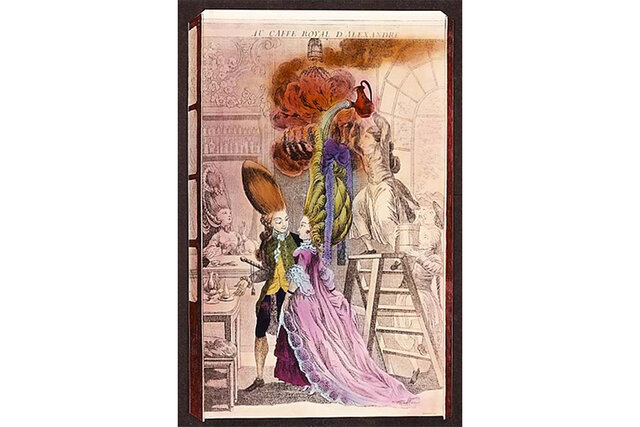

その一方、ヨーロッパの盛り髪はかつらです。たとえば、18世紀のフランスではかつら師という職人が活躍しており、驚くべきことに彼らが作ったかつらをかぶるために当時の上流階級の女性たちは髪を刈っていたのです。

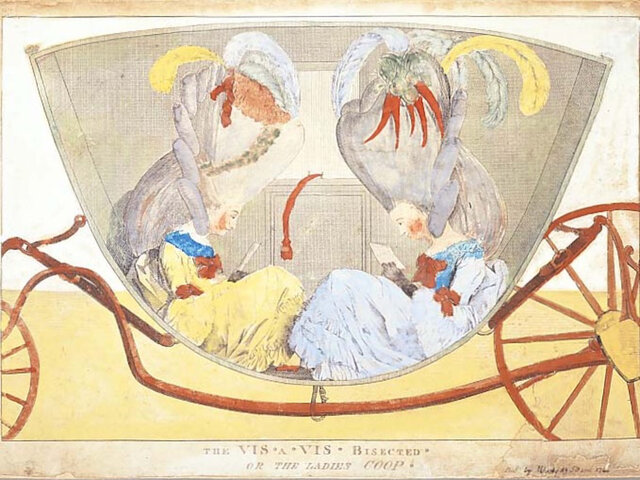

そもそも、なぜ盛り髪が生まれたのでしょうか。その理由のひとつとしては、社会秩序の安定を背景に、享楽的な文化が盛り上がっていたことが大きいと考えられています。たとえば上流階級の女性の宮廷ファッションなどは、大きく張り出したドレスになり、その華やかなドレスに負けないような大きな髪型がかつら師によって次々と考案されていきました。競い合うかのごとくどんどん派手な方向にエスカレートしていく当時の風潮は、風刺画としても数多く描かれています。

頭の上に戦艦を乗せる!?

日本の盛り髪はシンプルに形の美しさを追求しており、髪型の名称もいたって単純です。たとえば「兵庫まげ」というスタイルは、風呂桶の兵庫桶に形が似ているからとされています。「勝山まげ」は勝山という遊女が武士のまげを真似て結ったことが由来のひとつとされています。

日本のネーミングには後付けが多い一方で、ヨーロッパの盛り髪には当時の時事ネタを取り入れたスタイルもありました。たとえば「フリゲート艦ユノ」と呼ばれる髪型です。このミニチュアの戦艦を乗せた奇抜なスタイルは目を疑うインパクトがありますが、アメリカ独立戦争時のイギリスとフランスの戦いで、フランスの勝利をたたえて1770年頃に考案されたと言われています。

同じくアメリカの独立戦争から着想を得た「バンカーヒル」では、フランスが協力した激戦の様子を髪型で表現しています。他にも「ア・ラ・ジラフ」というキリンをイメージした高さのある髪型もありますが、これは1827年にキリンがエジプトからフランスに贈られ、一大キリンブームが起きたことがきっかけで人気を集めました。これらのいかにもダイナミックな髪型こそ、ヨーロッパの盛り髪の特徴といえるでしょう。

また、当時もいまの時代と同じように、流行の髪型を生み出すトレンドセッターが存在していました。日本の代表的な人物はたとえば、歌舞伎役者の瀬川路考。とくに二世路考は、髪型以外にも「路考結び」という帯の結び方でも名前が残っており、彼がどんなファッションやスタイルをするのか、つねに注目されていました。当時の江戸の人々は、浮世絵などを通じてその流行を知り、よそおいに取り入れていたのです。

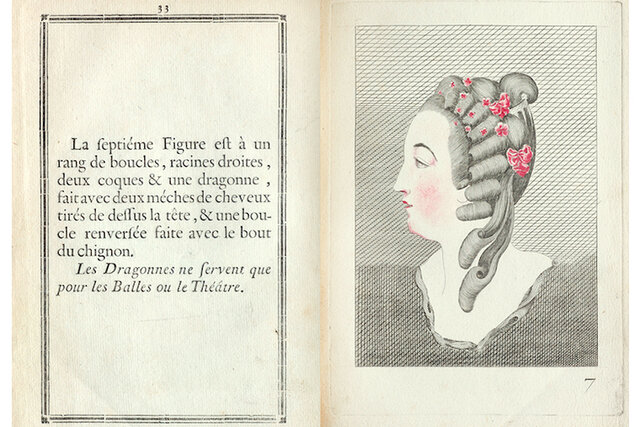

では、ヨーロッパにおけるトレンドセッターはどのような人たちだったのでしょうか。エリザベス女王やマリー・アントワネットといった上流階級はもちろんですが、彼女たちの髪型を手掛けたかつら師の存在も大きかったとされています。1750年代に活躍していたル・グロというかつら師は、いまでいうヘアカタログを作成し、それを宮廷に送ることで名声を得ていたと言われています。

“盛り”をナチュラルに見せる時代に

日本では髪をカールさせる、編むという考え方が明治以降にスタート。文明開化を経て次第に洋服を着るようになり、上流階級から束髪、洋髪を結うようになっていきました。ヨーロッパではフランス革命の影響から一時期、華美な髪型の人気は下がりましたが、その後はブルジョアという新たな上流階級が生まれ、その階層の女性たちはボリュームのあるドレスを引き続き着ていたので、マリー・アントワネットの時代ほどではないにせよ、そこそこの盛り髪は続いていきます。

そもそも「女性の髪は長くあるべき」とされてきたことも、盛り髪が根強く続いていた一因でした。第二次世界大戦直前くらいまでは、日本もヨーロッパも長い髪の文化が続きます。

しかし時は流れて現代に近づいていくと、盛り髪を目にする機会はめっきり減っていきます。平成には「ギャル」のブームから違った形で盛り髪の流行はありましたが、いま思えば、当時のヘアスタイルはある意味でヨーロッパの盛り髪文化に近しいものがあったかもしれません。この数年のトレンドは逆に、いかに“盛らない”か。化粧でも、盛っているのに過剰には見えない、むしろシンプルな方向で、「抜け感」と呼ばれるスタイルが主流になってきています。

言い換えれば、盛っていることを自然な形に見せるということ。たとえば、“ゆるふわ”スタイルといっても、そのヘアアレンジや化粧のプロセスを見ていくと、ナチュラルなものではありません。グッズやコスメ、ヘアケア剤などを駆使しながら、ゆるく、抜けているように見せているのです。それらのプロセスもYouTubeや雑誌などでオープンにしてしまうのがいまの時代の特徴ですが、今後はどこからを「盛った」とするのでしょうか。「盛り」のゆくえに、これからも人々の興味が注がれていくことでしょう。

取材協力:ポーラ文化研究所 学芸員 富澤洋子

図版提供:ポーラ文化研究所

ポーラ文化研究所は、化粧を美しさの文化として捉え、学術的に探求することを目的として1976年に設立。以来、化粧文化に関する研究活動を行い、ホームページや出版物、調査レポート、展覧会などのかたちで情報発信しています。

公式サイト:https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture

Twitter:https://twitter.com/pola_bunken

Instagram:https://www.instagram.com/pola_cosmeticculture/

Text by KATO Shota

Edit by NARAHARA Hayato