CREATOR'S EYE 第15回菓子作家・土谷みおがバルテュスから授かった「変な自分」の受け入れ方

Style

16 APR 2020

“いま”の時代や文化をつくる人たちが、出会えてよかったモノ・コトを発信するコラム「CREATOR'S EYE」。今回登場するのは、映画をきっかけにした物語性のある菓子を中心に制作する菓子作家・土谷みおさん。異端の画家・バルテュスに導かれた、マイノリティを許容する優しき芸術世界の尊さを紐解きます。

居場所を失っていった「変わっている子」

小さなころから、母によく「変わっている子ね」と言われた。母は感じたことを口にしただけだろうけれど、その言葉を耳にするたびに少し傷ついた。私のどこが「変」と言われているのかわからなかったし、そもそも自分が変だとも思っていなかったからだ(いまでも思ってない)。

幼稚園から高校まで、ずっと制服のある学校に通っていた。なかでも「ごきげんよう」という挨拶で一日が始まる女子中学校はとくに規律が強く、スカートの丈、靴下の長さ、髪の毛の色、長さ、髪の毛を結ぶゴムの色など、頭のてっぺんから足の先までチェックされる。いま思えば不思議な校風の学校だった。そんな規律が強い学校生活の日々。どんぐりのように同じ格好をした子たちが並べられ、足並みを揃えて統率される校風に馴染めず、少しずつ窮屈さを感じるようになっていった。あのころはまだ言葉にできなかったけれど、その「画一化されることへの抵抗感」が、母の言う「変わっている子」の正体だったのかもしれない。

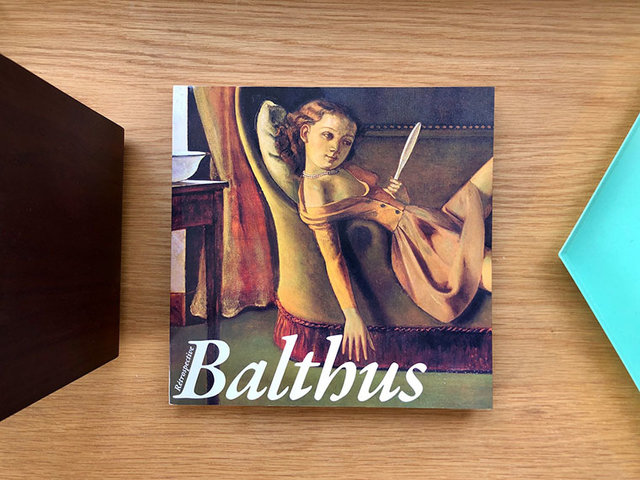

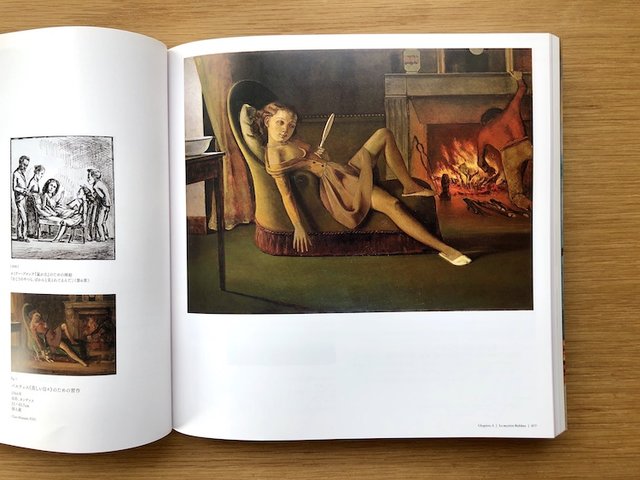

そうしてぼんやりと自分の居場所を探し始めた私は、ふらっとのぞいた美術室でフランスの画家、バルテュスの画集に出会う。少女が少し無理のある姿勢で手鏡のなかをじっと見る不思議な絵『美しい日々』に、ふっと吸い込まれた。美術の先生に聞くと、一番好きなアーティストがバルテュスだと言う。美術の教科書には載っていなかったし、それまで見てきた絵画とは何かが違った。いけないものを見てしまった気持ちになると同時に、心地良い不快感もあって、美しいとも思った。何より、この奇妙な絵が許される世界が存在することに驚いた。「変」な私でも、美術という世界だったら生きていけるのかもしれないーーそんな期待を抱いたことを憶えている。

心の拠りどころになったバルテュスの存在

美大へ進み、建築やランドスケープのデザインを学ぶかたわらで、グラフィックデザインやアートを独学で勉強した(特にアール・ブリュットには没頭した)。社会人になってからはデザイナーとして本やグラフィックを作る仕事をして、いまはなぜかお菓子を作っている。絵を描いたり、模型を作ったり、本をデザインしたり、いろいろと試してみたけれど、お菓子を作るのが一番楽しくて、一番苦しい。デザイン事務所に勤めていた時代は徹夜ばかりで、こんなに大変な仕事は他にはないって思い込んでいたけれど、いまのほうがよっぽど死にそうだ。

オリジナルなものを作ること=自分をむき出しにしていくことだと考えている。一枚ずつ服を脱いでいって、最後には裸になる。裸では誰にも会えないから孤独だし、パンツも履かない無防備な自分とじっと向き合う時間は、醜くて弱くて恥ずかしい自分を知る時間でもある。正直、地獄のようだ。ようやくひとつを作り終えて服を着たかと思えば、すぐにまた次の創作に向かって脱ぎ始める。これをずっと、おそらく一生、繰り返していく。そうなると、服を着ている時間はあまりない。寒いしつらい。

たまに、その孤独にめげそうになる時がある。何もかもがバカらしくなって投げ出してしまいたくなる時もある。そんな時、バルテュスの絵を想う。バルテュスは、美とは「移行するもの」で、その移行の美として「少女」をモチーフに描いたという。未熟な少女の肢体もあらわな様子を描き続けるという、危険な生き方を選択したバルテュス。彼が不器用に生きる姿が頭に浮かび、哀しさを感じる。恥ずかしい自分と対峙し、それでも作り続けなければ生きられなかった人間が確かに存在したのだ(ああ、むき出しになる勇気をありがとう)。

このご時世だから、50年後にはバルテュスの絵画の半分くらいは美術館から消えるかもしれない。それもいいと思う(それこそ移行の美だ)。けれど、あの時「変」の意味を探していたひとりの少女に、変でも生きていく道があると語りかけてくれた事実が消えることはない。

いま、見上げれば遠くに浮かぶ一流の「変」の存在に、自分の凡庸さを思い知らされる。あなたがいてくれてありがとうの気持ちと、何であいつがいるんだという悔しさ、同時に生まれるその2つの感情は、生きていくうえで切り離せない生と死の存在に近い。どちらか1つではなく、2つなければ存在し得ないものだ。

美術の世界が素晴らしいのは、「変(な人)」を美というかたちへ置換することで、危険性や暴力性なしに存在させられるところだと思う。普通(って何だ)とは違う何かを抱える人にとって、自分や他者を守るために必要な、救いとなり得る世界だ。それはある意味では不要なものかもしれないが、その不要を美として楽しむことが、この先もずっと許される世界であってほしい。そう願いながら、今日も変なお菓子を作っている。

土谷みお(つちや・みお)

Profile/菓子作家。1984年東京都生まれ。多摩美術大学を卒業後、グラフィックデザイナーの道へ。ある日突然、デザインと菓子を結びつけることに興味を持ち、思い立って製菓学校に通う。卒業後の2012年、映画を題材にした物語性のある菓子を創案、制作する「cineca(チネカ)」をスタート。日常や風景の観察による気づきを菓子の世界に落とし込むことを手法としている。執筆業なども手がける。

http://cineca.si/

https://www.instagram.com/cineca/

Text by TSUCHIYA Mio

Edit by NARAHARA Hayato