CREATOR'S EYE 第12回 ミュージシャン・大沢伸一を形づくる「ニューウェイブ」という思想

Style

16 JAN 2020

“いま”の時代や文化をつくる人たちが、出会えてよかったモノ・コトを発信するコラム「CREATOR'S EYE」。今回は、安室奈美恵やCHARAの楽曲をプロデュースしてきた、ミュージシャンでありアーティストの大沢伸一さんが青春時代に強く影響を受けた「ニューウェイブ」という概念から、大沢さんのクリエイティブの源を探ります。

ほとんどの20~30代の方にとって、「ニューウェイブ」という言葉は「新しい波」「新時代の到来」と解釈されるんだと思う。僕にとっては別の意味が深い言葉で、この言葉と出会ってなければ今の僕はこうではなかったんだろうとも思う。ウィキペディアによると「70年代後半〜80年代前半に流行したロックのジャンル」とある。もちろん正しいんだけれど、80年代にリアルタイムで思春期を過ごした僕からすると音楽のジャンルだけで括れるものでは決してない。

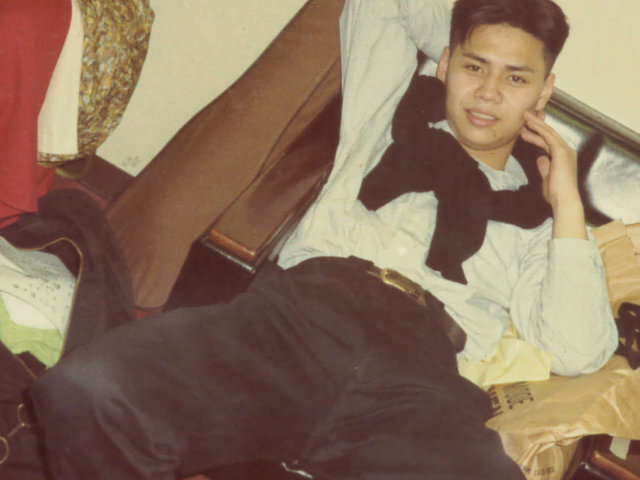

中学生の頃、YMOのセンセーショナルな登場に強い衝撃を受けてみるみる音楽の世界にハマっていった。とはいえ、クラスで同じような音楽を聴いている友だちはほぼいなくて、みんながサザンオールスターズに夢中になるのを横目に、僕はドラムに見立てた机を鉛筆で正確に叩く練習ばかりしていた。年上の兄姉の影響もあってませた音楽体験に恵まれた僕は高校に入るも、ろくすっぽ授業にも出ず捻くれた音楽ばかり聴きあさっていた。

そんな頃に5歳上の姉の同級生に町でバッタリ会いバンドに誘われた。どこから聞いてきたのか、中3で始めたエレキギターがそこそこのものだと思われたらしい。しかしそのバンドで僕に求められたのはエレキベース。リズムボックスとフリースタイルのノイズを発するサックスと鉄筋を叩きながら意味不明な言葉を呟くヴォーカル。ここに僕がベーシストとして参加することになった。この型破りな構成からも分かる通り全くもってニューウェイブとしか表現することの出来ないバンドに参加したことがキッカケで、ここから僕の生活は一変する。

さらに勉学への興味は失せ、「美容院を継ぐため美容の専門学校に進む」と親をまやかして高校を辞め、実際には昼間っから京都の映画館やレコード屋、古着屋、ヘンテコなカフェなんかを徘徊する毎日を送った。

さも授業で疲れたかの様に帰宅し夜中にはバンドでスタジオに通う。バンドの面倒を見てくれていたスタイリスト兼プロデューサーの経営する古着屋は僕らのプロダクションオフィスでもあり溜まり場で、深夜12時に開店する。ここに入り浸って、さらにカウンターカルチャーの洗礼を受けた。

かくして欝屈した日々に辟易していた僕は立派な不良、ニューウェイブ少年へと変身した。僕の生意気で格好つけな性格と、音楽の中でもひときわ尖った偏屈なバックグラウンドを持って生まれたニューウェイブは相性が良く、自分が特別な何かをやっているという勘違いとも言える優越感や、巷に溢れているものと明らかに違うことからくる、一般人の薄い軽蔑や冷笑を含んだ疎外感すらも快感となっていた。

時は80年代の後半、DCブランドブームの真っ最中で、黒づくめ、刈り上げ女子、テクノカット、ぼろルック、アプローチは違えどそれぞれにそれ以前のコンサバなファッションに反発するかのように主張していた。その頃には出会う人をニューウェイブ的か否かで判断するほどになっていた。突っ張った過激なファッションに身を包んでいても中身がラディカルじゃない人はそう呼ばなかったし、逆に古典的な古着系ファッションでも考え方やアート、映画、音楽に対する思考や造詣が新しい人はニューウェイブとカテゴライズした。

僕にとってニューウェイブというのは生き方であって、態度であり、姿勢だった。それまでの価値観で括れないすべてのものを指し、固定概念、既成概念で括ろうとするすべての考え方にアンチであること。故に音楽のジャンルとして捉えたときに言葉で表現するのがとても難しい。何故ならシンボリックなサウンドスタイルを持たず精神的な意味合いが強いものだからだ。そして、この考え方は数十年経った今でも基本的に何も変わらず僕の音楽や表現に関するすべてに当てはまり続けている。

蛇足だけど最後に、ボサノヴァもヌーベルバーグも英訳すればニューウェイブ、それぞれにそれ以前の価値観を壊すべく誕生した。

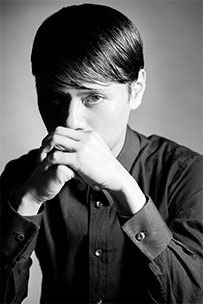

大沢伸一(おおさわ・しんいち)

Profile/1967年生まれ、滋賀県出身。音楽家、DJ、プロデューサー。国内外の様々なアーティストのプロデュース、リミックスを手がける他、広告音楽、空間音楽やサウンドトラックの制作や選曲、ミュージックバーをプロデュースするなど幅広く活躍。2017年に14年ぶりとなるMONDO GROSSO名義のアルバム「何度でも新しく生まれる」をリリース。満島ひかりが歌う「ラビリンス」ミュージックビデオが2000万回以上再生されるなど音楽シーンの話題となった。サントラ担当作品にTVアニメ「BANANA FISH」、映画「Diner」など。

www.shinichi-osawa.com

www.mondogrosso.com

Text & Photography by Osawa shinichi

Edit by Kan mine