ニッポン化粧ヒストリー 第4回 1000年続いた「お歯黒」というミステリアスな風習

Culture

05 SEP 2019

日本の化粧カルチャーにおけるユニークな風習や技術から、毎回ひとつのテーマを掘り下げてご紹介する本企画。第4回は「お歯黒」がテーマです。お歯黒はその歴史の中で、主に成人女性の風習として明治時代まで残り続けましたが、西洋文化の介入により衰退の一途を辿ります。今の白い歯が主流になるまで、お歯黒はどのような役割を持ち、どうやって世間に浸透していったのでしょうか。今回はお歯黒の時代ごとの風潮、成分や塗り方、文化として消えゆくまでをご紹介します。

「長い歴史をもつお歯黒の風習」

実はお歯黒はいつ、どこで、誰から始まったのか、その詳細ははっきりと分かっていません。ですがその歴史はとても古く、3世紀末に書かれた『三国志』魏志倭人伝の冒頭に「歯黒国アリ」と記載されており、習慣として存在していたことが分かっています。東アジアや東南アジアにも同様の風習があり、それが日本にも伝わったと考えられます。

そこから大きく時代は流れ、平安時代になると日本の書籍からお歯黒の存在が明らかになりました。『堤中納言物語』の「虫めづる姫ぎみ」という物語には、『風の谷のナウシカ』のモデルになったとされる姫が登場しますが、作中で「年頃になっても歯を染めずに」と記述されています。このことから、歳をある程度重ねた頃にお歯黒をする、ということが読み取れます。

お歯黒は女性のためのもの、と思われがちですが、実は男性にもその風習があったことがわかっています。平安時代の初め、貴族の女性は裳着(もぎ)、貴族の男性は元服と呼ばれる成人の儀式としてお歯黒をしていたそうです。それから公卿や皇族寄りの武家などの間で広がっていき、源平合戦の際には、お歯黒をしていた平敦盛が戦場で身分を見破られてしまったというエピソードが残っています。

江戸時代になると男性のお歯黒文化は薄れていきましたが、反して庶民の女性に浸透していき、成人女性が婚礼や出産といった通過儀礼の際に行う、言わばライフステージの変化に伴うものとして定着していきました。美人画にもお歯黒をした女性が描かれています。なぜ「黒」という色だったのかという理由は諸説ありますが、「どの色にも染まらない黒=貞節の証」という意味合いがあるとも言われています。

「お歯黒はどうやって作られる?」

お歯黒に使う「お歯黒水」はどうやって作られているのでしょうか。錆びた鉄くぎ、米ぬか、お酒でできていて、それらに五倍子紛(ふしのこ)を混ぜれば簡単にお歯黒水を作ることができます。五倍子紛は、白膠木(ぬるで)というウルシ科の木にできた虫こぶを乾燥させて粉状にしたもののこと。収れん作用のあるタンニンが含まれていて、衛生的にも歯や歯ぐきを保護する役割があり、虫歯予防としても広く認知されていました。

一度歯に塗るだけでは真っ黒にならないので、鳥の羽でできたお歯黒筆を使って数日おきに繰り返し塗って歯に染み込ませていました。

基本的に塗る時間は朝。というのも、米ぬかなどの有機物を発酵させて作っているため、腐ったような相当キツい臭いなんだとか。そのため、朝、家族が起きる前にこっそり塗っていたと言われています。暖かい場所の方がいいお歯黒水ができるとされていたため、上方ではかまどにお歯黒水の壺を収めるための穴を備えた家もあったそうです。

「消えたお歯黒」

お歯黒が消えたのは、明治時代以降の文明開化の流れで西洋文化を取り入れだしたことがきっかけだと考えられています。

幕末、欧米から来日する外交官の目に、お歯黒は相当不思議な風習に映ったようで、彼らの日記にもそのような感想が書かれていました。

当時の日本としては、欧米なりの文化水準だというのを示したかったところもあり、明治3年には政府から貴族階級に向けてお歯黒と眉剃りをやめよう、という通達が出されました。しかし天皇から庶民まで幅広く浸透し、1000年以上続いてきた習慣。それを政府からのお達しとは言え、途端にやめるなど容易でないことが想像に難くありません。実際に戸惑う人も多く、明治6年に昭憲皇太后が自らやめられたことで、ようやく一般にまで浸透していったのです。こうしたことから、いかに文明開化の政策が国にとって重要なものであったのか伺えます。このように海外からの目を気にして自主規制した結果、徐々に衰退していったのだと考えられます。

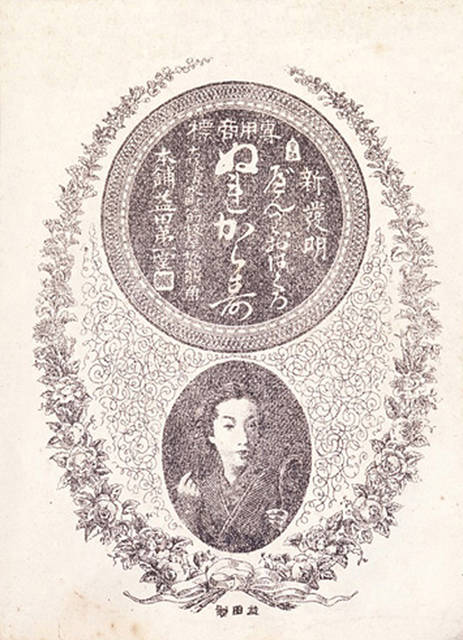

そしてお歯黒の衰退直後には、白くするための歯磨き粉が大ブームに。この頃を境に、歯は黒ではなく白がいいものとされる時代になったのです。明治中期には各社からいくつもの歯磨き粉が作られるようになり、「ダイヤモンド歯磨」などといった白くて輝く歯をイメージさせる名前がつけられます。

時代ごとにメークは次々と移り変わっていくもの。数年前のトレンドを見返すだけでも意外な変化がありますが、お歯黒に至ってはなんと1000年以上も続いた習慣だったのです。時代を超えて長い間支持されていたのは、風習や通過儀礼という要素を含み、その認識が長い年月をかけて民衆の意識に色濃く残ったからなのかもしれません。

取材協力:ポーラ文化研究所 学芸員 富澤洋子

ポーラ文化研究所は、化粧を美しさの文化として捉え、学術的に探求することを目的として1976年に設立。以来、化粧文化に関する研究活動を行い、ホームページや出版物、調査レポート、展覧会などのかたちで情報発信しています。

公式サイト:https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture

Twitter:https://twitter.com/pola_bunken

Instagram:https://www.instagram.com/pola_cosmeticculture/

Text by KAN Mine

Edit by TAJIRI Keisuke