ニッポン化粧ヒストリー第5回 なぜ白い肌は美しい? 奈良時代から受け継がれた「おしろい」の美的観念

About

06 DEC 2019

日本の化粧カルチャーにおけるユニークな風習や技術から、毎回ひとつのテーマを掘り下げてご紹介する本企画。第5回は「おしろい(白粉)」がテーマです。その昔、中国より伝わり、日本の上流階級の間で広まったとされるおしろい。その白く細やかな粉は、私たちが日ごろ行う現代のベースメークの礎でもあり、日本人に「白い=美しい」という美的観念をもたらしたのです。

「令和の典拠・万葉集でも詠われたおしろい」

おしろいを用いて顔を白く塗るという文化が日本にもたらされたのは、飛鳥時代と奈良時代の中間にあたる白鳳時代とされています。最も古い記録として、中国からの渡来僧・観成(カンジョウ)が持統天皇におしろいを献上したという一節が720年に編纂された歴史書『日本書紀』で確認されています。

当時の日本のトレンドは、シルクロードを渡って中国大陸から輸入されたもの。奈良・正倉院の宝物『鳥毛立女屏風』にも、中国式の装いで顔を白く塗った婦人の姿が描かれています。その後、肌の白さを大切にする化粧が上流階級の間で広まり、徐々に定着していきました。

今年、新たな元号として制定された「令和」は、日本最古の和歌集『万葉集』からの典拠ということは皆さんも記憶に新しいかと思います。その序文でも、「初春令月、気淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香』(初春の令月にして、きよく風和らぎ、梅は鏡前の粉をひらき、蘭ははいごの香を薫らす)」と、おしろいになぞらえて梅の花の美しさが詠われています。

鎌倉時代になっても、おしろいは依然として上流階級のみの習慣でした。例えば、「応天門の変」を描いた絵巻物『伴大納言絵詞』では、女性に限らず身分の高い男性の顔は白く、市中の人々は肌色で描かれています。つまり、男性もおしろいを身だしなみとして取り入れていたのです。

「おしろいメークが花開いた江戸時代」

そんなおしろいが庶民にまで浸透したのは、江戸時代に入ってからのこと。日用品を扱う小間物屋では「〇〇小町」や「梅の〇〇」といったネーミングのおしろいが彩り豊かな袋に入って売られていました。当時のトレンドセッターである役者や芸妓が自分のブランドで白粉を販売する、なんてこともあったそうです。

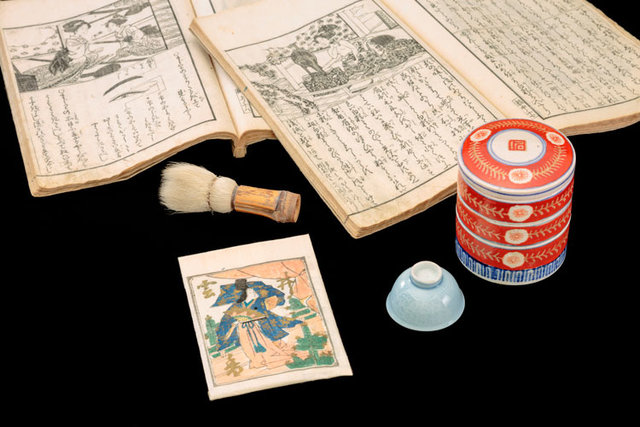

そもそも、このころのおしろいは粉を水で溶いて使われていました。そのためよく使われていたのが「おしろい三段重」という、いまで言うパレットのような化粧道具で、水を入れる段と粉を入れる段、そしてそれらを混ぜ合わせる段で構成されています。

現代のファンデーションはメーク崩れと乾燥を防ぐために油分が含まれています。 おしろいには油分が含まれておらず、肌にのせるとすぐに乾燥しはじめるため、混ぜ合わせたら水分が乾く前に刷毛や手を使いとにかく手早く塗ることが求められました。また、油分がないと伸びが悪かったりムラになりやすかったりと、なめらかな肌に仕上げるにはテクニックが必要だったのです。

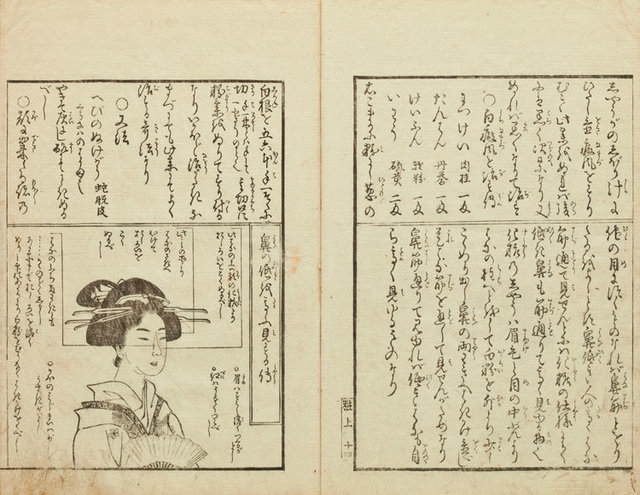

江戸時代後期になると、美容・身だしなみを網羅した手引き書『都風俗化粧伝』が発行され、女性の「キレイになりたい」という気持ちはさらに加熱していきました。当時は、肌がキレイであることが美しさの前提にあり、顔には目や眉、鼻、口といったパーツ意外に何もないことが理想とされ『都風俗化粧伝』にも、ホクロの取り方やシワ・ニキビのケアについて書かれています。

また、同書では、顔を魅力的に見せるおしろいの塗り方や、おちょぼ口に見える口紅のさし方など、ベースからポイントまでかなり詳細なメーク方法が紹介されています。おしろいについては、部分的に濃く塗ってハイライトのように使ったり、あおいでツヤを出したりと、きちんとプロセスに沿った解説がなされ、時間をかけて化粧が完成されていく流れを確認できます。ちなみに、御所のある関西は厚化粧、粋を重んじる江戸は薄化粧と、現代にも通ずる東西のメークの特徴がこのころすでに確立されていたようです。

「鉛おしろい、キケンな白い粉」

日本に「白い=美しい」という観念をもたらしたおしろいですが、その成分は白土でつくった安価なものから水銀でつくった高級品まで、ものによってさまざま。なかでも一番ポピュラーだったのが、鉛からつくられたおしろいでした。鉛おしろいは、細かな粒子が肌にスッと吸い込まれ、地肌そのものが白く見えるような付け心地だったそうで、冒頭で述べた持統天皇への献上品も鉛おしろいだと伝えられています。

しかし、鉛は人体にとって有毒なもの。そのことがまだあまり知られていなかった明治時代に、歌舞伎役者として初めて御前での天覧歌舞伎をつとめた中村福助が鉛中毒の発作を起こして倒れてしまうという事件が起きました。この事件のみならず、以前から医学界でも問題視されていたこともあり、鉛おしろいの有毒性が世間に広まるのですが、精製が簡単で使用感がかなり良かったこともあってか、「高級なものなら良い」「下地をきちんとすれば大丈夫」と、法律で製造が禁止される昭和初期まで一部で使われていたそうです。

「無鉛おしろい」が一般的になったのは明治30年代後半。「伊東胡蝶園の商品を使うと体が良くなった」と中村福助を起用した大々的なプロモーションなどで一気に認知が広がり、徐々に鉛の入っていないおしろいが普及していきました。同時期に、リキッドファンデーションのような瓶詰めや紙おしろいなど、粉だけではなくさまざまなタイプのおしろいが開発されます。明治時代から大正時代にかけて洋装をする人が増えたことで、「装いやシチュエーションに応じてメークアイテムを変える」という、現代に近いトレンドが生まれてきたのです。

「おしろいからファンデーションへ」

洋装の広がりとともに欧州人の地肌に近いメークを見て、「肌の色は白よりも地肌に近い色が良い」と徐々にメークに対する考え方も変化していきました。また大正時代には「スピード化粧」なるものが大流行。時間と手間をかけたくないという要望から、「水で粉を溶いて塗る」という手順はなくなり、油性クリームを塗ったうえに粉白粉をはたくスタイルに。昭和に入ると油性のベースメーク材料が登場、その後ファンデーションが徐々に普及していき、いまと変わらぬメークが主流になっていったのです。

昭和に入ると、戦争によりメークそのものが否定された時期もありましたが、戦後、映像のカラー化や高度経済成長、女性の社会進出といった目覚ましい発展を背景に、簡単に塗れて肌の補正効果も期待できる油性ファンデーションが主流になっていきます。おしろいは、いまではその成分と利用目的を変え、化粧を崩れにくくするフェイスパウダーのことを「おしろい」と呼ぶようになりました。日常的に昔ながらのおしろいを見る機会はなくなりましたが、今でも歌舞伎役者や芸者などの間では、練おしろいを使う文化が残っています。

日本書紀や万葉集といった古い文献にも記されているほど、昔から身だしなみのひとつだったおしろい。長い年月をかけて、そのあり方は少しずつ変化してきました。しかし、おしろいによる「白く輝く肌が美しい」という美的感覚は、現代でも変わらず残り続けています。「美白ケア」といった白い肌をめざすスキンケアも、こういった美意識が形を変えて現代に残っている結果なのかもしれません。

取材協力:ポーラ文化研究所 学芸員 富澤洋子

ポーラ文化研究所は、化粧を美しさの文化として捉え、学術的に探求することを目的として1976年に設立。以来、化粧文化に関する研究活動を行い、ホームページや出版物、調査レポート、展覧会などのかたちで情報発信しています。

公式サイト:https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture

Twitter:https://twitter.com/pola_bunken

Instagram:https://www.instagram.com/pola_cosmeticculture/

Text by NONAKA Misaki

Edit by KAN Mine